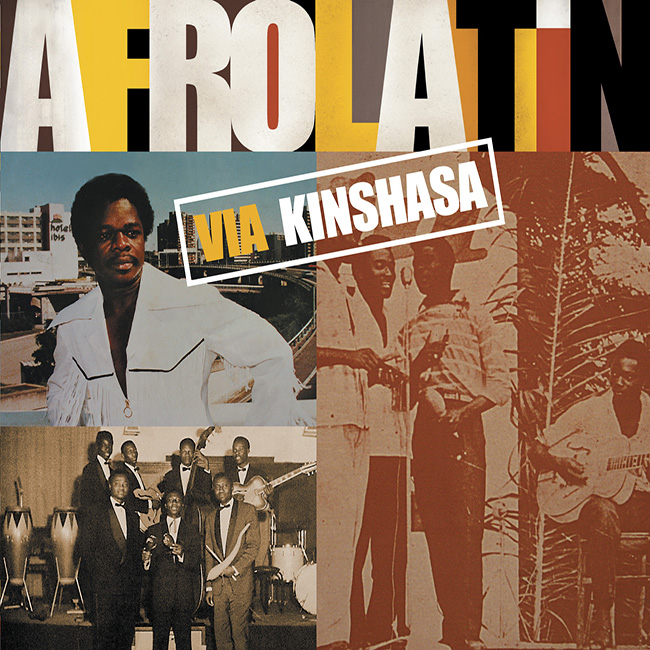

Via Kinshasa

Compilation 2CD

Sortie le 21 Mars 2011

Label : Syllart / Discograph

Au cours de la première partie du vingtième siècle, le découpage au cordeau de la majorité de l’Afrique par les puissances européennes introduit une modernité forcée un peu partout sur le continent. Dans les villes et les ports, le continent bruisse d’une agitation nouvelle alors que l’électricité commence sa timide apparition. A la faveur de transports maritimes en plein essor, les 78 tours des Amériques ramenés par les marins latino-américains, en particulier cubains, influencent durablement une nouvelle orientation musicale le long des littoraux africains. L’élégance désuète d’un micro monaural ou les instruments patinés par une nonchalance tropicale ajoute une saveur inédite à ces phénomènes de fusions musicales fascinantes.

Au cours de la première partie du vingtième siècle, le découpage au cordeau de la majorité de l’Afrique par les puissances européennes introduit une modernité forcée un peu partout sur le continent. Dans les villes et les ports, le continent bruisse d’une agitation nouvelle alors que l’électricité commence sa timide apparition. A la faveur de transports maritimes en plein essor, les 78 tours des Amériques ramenés par les marins latino-américains, en particulier cubains, influencent durablement une nouvelle orientation musicale le long des littoraux africains. L’élégance désuète d’un micro monaural ou les instruments patinés par une nonchalance tropicale ajoute une saveur inédite à ces phénomènes de fusions musicales fascinantes.

Toute la façade de l’Afrique atlantique se transforme ainsi en un laboratoire de créations musicales largement influencées par le développement et la pénétration de la musique cubaine. Dès les années 1940, dans des villes côtières comme Saint-Louis, Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou, Porto Novo, Lagos, Douala ou Luanda, certains orchestres locaux jouent à l’oreille les 78 tours que les marins cubains diffusent dans les estaminets avec leurs gramophones, moyennant quelques pièces. Sons, guajiras, boléros, pachangas, biguine, merengue et autres cha-cha-chas commencent à gagner les ports, les capitales ou les villes commerçantes. Leurs tempos respectifs définissent les nouvelles danses à la mode dans nombre de villes africaines. Au Congo, ces danses s’imposent d’elles-mêmes sous le vocable générique de rumba.

L’apparition des phonographes, des premiers postes de radios à galène, les cuivres hérités des fanfares militaires coloniales, mais aussi la diffusion de la guitare dans des pays comme le Congo et la Guinée, posent les bases d’émergence d’une véritable musique moderne africaine. Celle-ci trouve dans la musique cubaine de nombreuses affinités électives, que ce soit dans l’emploi des percussions, dans les rythmes et les danses, en particulier au Congo, mais aussi dans les modulations vocales. On assiste progressivement à une réinterprétation de ces musiques cubaines, mais aussi caribéennes, jazz ou rhythm’n’blues.

Afin de définir les échanges culturels et spirituels ayant lieu entre Salvador de Bahia et la côte béninoise, le grand ethnologue et photographe français Pierre Verger parlait de « flux et reflux ». Cette expression s’applique aisément aux mouvements musicaux en vigueur entre le littoral atlantique des « Amériques noires » chères à Roger Bastide et l’Afrique atlantique, pour gagner ensuite le reste du continent. Par le truchement d’échanges culturels forcés par le commerce triangulaire, on assiste à l’épanouissement de nouveaux courants musicaux dans des villes portuaires.

A La Havane, en 1860, le compositeur néo orléanais Louis Moreau Gottschalk organise La Nuit des Tropiques, où pour la première fois des tambourinaires africains partagent la vaste scène du Teatro Tacon avec des musiciens symphoniques et chanteurs lyriques d’origine européenne. Cet événement largement célébré en son temps mais oublié depuis, scelle l’acte de naissance d’une musique de fusion, populaire et généreuse, qui va progressivement s’épanouir de part et d’autre de l’Atlantique.

De nombreuses danses et rythmes issus des folklores africains évoluent ainsi au contact des villes mais aussi des instruments modernes, en particulier les cuivres, saxophones et trompettes en tête, mais aussi les guitares amplifiées, à partir de la fin des années 1940. Au Congo, certains orchestres décident de « réafricaniser » ces musiques afro-cubaines et noires américaines écoutées dans les ports, sur la place publique ou diffusées sur les rares stations de radio, à commencer par celle de Brazzaville, qui émet en ondes courtes sur tout le continent selon la volonté du Général de Gaulle en 1943, comme médium de résistance en pleine Seconde Guerre Mondiale.

Amplifiés par l’émergence du trafic aérien, les voyages de plus en plus fréquents entre Afrique et Occident permettent une circulation plus rapide des disques et des dernières modes musicales. Ces allers-retours permanents le long des littoraux, puis dans les premiers aéroports sont l’une des clefs de l’émergence des musiques modernes africaines. Les bars dancings, les clubs sociaux et les associations de jeunesse des villes africaines jouent également un rôle important dans la diffusion de ces musiques.

De villes en villes et de port en port, cette série Via vise à raconter les fusions musicales majestueuses ayant eu lieu entre musiques cubaines et musiques africaines. De Dakar à Kinshasa en passant par Conakry, Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Cotonou ou Brazzaville, elles évoquent des scènes musicales en mouvement permanent, touchées par une candeur, une profondeur et une sincérité d’exécution jamais démenties.

En 1886, Cuba est l’un des derniers pays au monde à abolir l’esclavage. Danses de libération à haute teneur érotique, les rumbas africaines affirment un syncrétisme de rites afro-cubains dans leurs rythmes et des envolées vocales qui doivent beaucoup au flamenco espagnol. Le guaguanco est un de ces styles de rumba, composé de manière anonyme par des descendants d’esclave en quête d’expressions personnelles. De manière on ne peut plus naturelle, ce style est l’un de ceux qui prend le plus facilement sur le continent africain. El guaguanco, comme El manicero, Guantanamo ou Guantanamera, appartiennent aux airs cubains éternels, abondamment diffusés et interprétés sur le continent africain.

Les héritages culturels bantou, kikongo et bakongo ont largement essaimé à Cuba, à travers le système des cabildos noirs. Réinterprétée, avec de nouveaux arrangements et un syncrétisme de musiques européennes et noires américaines, la musique cubaine agit ainsi comme une forme de vérité naturelle dans les deux Congos lorsque celle-ci commence à faire son chemin par le biais des célèbres 78 tours de musique cubaine siglés GV, numéro de catalogue de la firme EMI.

A la fin des années 1940, des commerçants grecs ont l’idée de faire enregistrer certaines reprises de ces morceaux par des orchestres locaux. Une véritable révolution culturelle se met alors en place. Les musiciens et vocalistes congolais se réapproprient largement les racines africaines de ces musiques afro-cubaines, en y infusant des influences locales, notamment en ce qui concerne la fluidité naturelle du lingala, une langue véhiculaire parlée sur les deux rives du fleuve qui va contribuer à l’essor de la musique congolaise.

Formation héroïque des nuits de Léopoldville, l’African Jazz de Joseph ‘Grand Kallé’ Kabasele synthétise à merveille cette fusion entre musiques cubaines et africaines, ayant posé les bases d’une grande partie de la musique congolaise moderne connue sous le nom de rumba. La portée de l’œuvre de l’African Jazz et de toutes les vocations que l’orchestre a suscité est tout simplement incalculable. Grand Kallé demeure à lui seul l’ambassadeur de la musique congolaise à travers le monde, ne serait-ce que grâce au succès d’Indépendance cha cha cha, le premier tube panafricain en 1960.

Formé en 1953, l’African Jazz érige les nouvelles règles de la musique moderne congolaise. C’est l’un des premiers orchestres à rompre avec le folklore pour proposer des thèmes en rapport avec les relations amoureuses et le quotidien, favorable ou défavorable, assez peu célébré dans la musique congolaise jusqu’ici. De par son nom même, cet orchestre dénote une certaine sophistication. C’est l’un des premiers à utiliser des instruments amplifiés, mais aussi des trompettes et des tumbas. L’orchestre illustre une suavité rare, la convergence des polyrythmies et d’une langue délicieusement chantante à laquelle se rajoutent des intonations françaises et espagnoles.

Grâce à sa voix, à la fois passionnée et romantique, qu’il utilise parfois comme une basse, parfois comme des maracas, Kabasélé concilie autant le rythme que les paroles. Il s’impose ainsi comme un véritable clerc de la chanson congolaise. Cette interaction permanente entre le corps et l’esprit est l’une des clefs du succès de la musique congolaise sur tout le continent africain. Fraîches et spontanées, ces chansons rompent avec un schéma classique et des morceaux joués avec des partitions.

Sous l’impulsion de l’African Jazz et des premiers orchestres amplifiés congolais, les guitares en spirale, les rythmiques déhanchées et les cuivres euphoriques propulsent rapidement la rumba congolaise comme l’un des styles musicaux les plus importants d’Afrique. Prisée par la bourgeoisie de Léopoldville, qui est alors une des villes les plus prospères du continent, la musique moderne congolaise dépasse rapidement les barrières de cultures, de classes sociales et d’âge. Grand Kallé compose Carrefour Addis-Abeba avec l’aide de son admirateur Jeannot Bombenga. Ce morceau classique parle à la tête et aux jambes tout en célébrant la nouvelle Organisation de l’Unité Africaine qui voit le jour dans la capitale éthiopienne en 1963.

Après dix années de succès, Kallé dissout l’African Jazz le 13 juillet 1963, Dirigé par Rochereau et Nico, l’African Fiesta rassemble la plupart des anciens musiciens de l’orchestre alors que Grand Kallé se retrouve pratiquement seul. Avec l’aide du mécène Jean Foster Manzikala, Kallé monte une nouvelle version de l’African Jazz, qui répète en secret pendant des mois. Il fait de nouveau appel aux guitaristes de Brazzaville Papa Noël, mais aussi à Damoiseau Kambinte et Casino Mutshipule, Jeannot Bombenga, Michel Sax et à une poignée de musiciens aguerris.

En 1967, Bombenga reforme son ancien orchestre Vox Africa, qu’il avait lancé en 1962, dans une veine proche de l’école African Jazz. Cette formation se disloque au gré de nouveaux conflits internes. En 1968, Vox Africa, étoffé par Papa Noël et Casino, enregistre El hadji baba, chanté par Sam Mangwana. Il n’a jamais chanté ce morceau sur scène mais une seule fois, en studio. Jeune recrue de l’orchestre d’origine angolaise, il va remporter de nombreux succès au cours des années suivantes, d’abord avec Rochereau, puis avec l’OK Jazz, avant de lancer une confortable carrière en solo.

De nouveau seul et sans musiciens, Grand Kallé forme l’African Team, un orchestre ad hoc dans la même veine que l’African Jazz. Le politique Gauche, droite = débordement ouvre un des trois albums fondamentaux enregistrés en 1970 en compagnie du flûtiste cubain Don Gonzalo, du pianiste camerounais Manu Dibango et de son ancien complice, le chanteur et clarinettiste kinois Edo Lutul. Kallé vient de le recruter à Paris comme deuxième chanteur.

Ensemble, ils interprètent Valentina Valentina et Suzy N’edo, deux titres écrits par Lutula, une manière de renouer avec les chansons d’amour qui firent sa réputation auprès de la gente féminine. En 1972, Kallé recrute Kwamy et Mujos, les anciennes vedettes de l’OK Jazz. Ces deux là sont de la partie sur le classique Monsieur l’argent. Mujos est le soliste principal sur Kokoko, qui est là ?, un des derniers grands succès de l’African Team.

Emule de Jhimmy L’Hawaïen, soliste de l’African Jazz, le guitariste Nico Kasanda s’impose progressivement comme un élément phare de la musique congolaise. Il devient le chef de file de la tendance moderniste, en assimilant les techniques de guitare venues de l’étranger. A Bruxelles, en 1960, une journaliste radio lui donne le surnom de ‘docteur’, en raison de sa dextérité à la guitare. Ce surnom lui servira durant tout le reste de sa carrière. En 1961, Docteur Nico et son frère Déchaud Mwamba lancent une nouvelle version d’African Jazz, African Jazz aile Nico, premier grand élément de friction au sein de l’orchestre. En 1962, les deux ailes fusionnent de nouveau après le retour de Kallé de Bruxelles.

Un an plus tard, en juillet 1963 l’African Jazz implose de nouveau lorsque les musiciens démissionnent en bloc. Ils adoptent le nom d’African Fiesta. Le morceau African Fiesta devient alors l’indicatif de l’orchestre. En août 1966, cette formation va elle-même imploser en deux parties, l’African Fiesta National et l’African Fiesta Sukisa (« African Fiesta toute-puissante »). Mus par des égos conséquents, le guitariste Nico et le chanteur Rochereau vont progressivement phagocyter leurs deux orchestres respectifs, en mettant l’accent sur leurs personnes, aux dépens du reste de l’orchestre beaucoup moins solidaire qu’à l’époque de l’African Jazz.

Secondé par son frère Dechaud à la rythmique, Docteur Nico lance une formule inédite de trois guitaristes, en recrutant notamment Pierre ‘De La France’ Bazeta à la guitare médiane, appelée « mi-solo ». Trois chanteurs, Apôtre, Mizélé et Chantal sont également recrutés par Nico, afin de chanter en canon. Ceux-ci ne déméritent pas, que ce soit sur Le Palomar, Daniela que tu la tienes ou Jeanine, un hommage à la présidente du fan club de Fiesta Sukisa. Sur Sukisa liwa na ngai, Docteur Nico se lance dans une véritable profession de foi, disant qu’il mourra dans son groupe auquel il restera fidèle toute sa vie. Il démontre tous ses talents de guitariste versatile sur l’instrumental Mambo Hawaïen, ainsi que sur Ngonga (l’heure a sonné). Un des sommets de la carrière de l’African Fiesta Sukisa demeure le tube Kiri kiri, inspiré par la « danse du boucher » de Brazzaville.

Ayant intégré l’African Jazz en 1959, Rochereau en devient rapidement l’un de ses chanteurs vedettes, au même titre que Grand Kallé. Lorsque le groupe implose une première fois en 1963, Rochereau devient l’un des leaders de la formation African Fiesta, qui rassemble la plupart des membres de l’African Jazz. Rejoint par Mujos, l’ancien vocaliste de l’OK Jazz, il forme l’un des grands duos de la chanson congolaise, avec lequel il grave de nombreuses pépites afro-cubaines. Enregistré en 1963, l’un de leur duo le plus célèbre demeure Rythmo ya suka (rythme nouveau et formidable), une reprise du classique cubain Ritmo de azucar popularisé par l’Orquesta Aragon.

En 1965, Rochereau préside aux destinées d’African Fiesta National, abandonnant également son nom au profit de celui de Tabu Ley, afin de répondre aux soucis d’authenticité exigés par Mobutu à partir de la fin des années 1960. Tabu Ley n’en garde pas moins ses distances avec le pouvoir lorsqu’il chante Kashama Nkoy, en hommage à un jeune politicien assassiné par le parti dirigeant en 1968, un titre aux accents poignants.

Il sait aussi se montrer plus prosaïque lorsqu’il chante African Club, une célébration du fan club de son orchestre. Il ne se départit pas de ses racines cubaines lorsqu’il s’attaque au standard En Guantanamo d’Abelardo Barroso et l’Orquesta Sensacion. Dans la même veine, composés par Rochereau, Mentiroso, Ami meza et l’irrésistible Tu son font partie des classiques de l’afro-cubain à la mode congolaise. Le boléro Maria Maria laisse entendre une voix légère, comme en apesanteur. Touchante à souhait, cette chanson d’amour exprime une délicatesse rare au sein de la musique congolaise.

En 1969, comme ses collègues Franco, Bavon, Nico et d’autres, il est marqué par la venue de James Brown à Kinshasa. Les riffs deviennent plus percutants et il recrute des danseuses et choristes les Rocherettes qui donnent une nouvelle dimension à sa musique. Son spectacle à l’Olympia en 1970 en fait le premier artiste d’Afrique noire à jouer dans cette salle prestigieuse. Typique de ce répertoire, Nalembi, Nalembi (« je suis fatigué je suis fatigué ») indique une direction nouvelle pour Rochereau et son orchestre, où les racines cubaines s’effacent progressivement au profit de chansons de danse plus marquées, en l’occurrence ici le « soukous têtard » et le soum dioun, en référence à Soumedioune, un quartier de Dakar.

Dès sa formation en juin 1956, l’OK Jazz s’inscrit dans un ancrage populaire alors que l’African Jazz donne une image beaucoup plus sophistiquée. Par le biais de leurs deux solistes, Nico et Franco, ces deux formations se croisent, s’interpellent, se rapprochent ou se singularisent. A Kinshasa, elles vont donner lieu à deux écoles, celle de l’African Jazz et celle de l’OK Jazz, qui vont influencer toute la musique congolaise des décennies suivantes.

Ce système bipolaire, s’il engendre de nombreuses créations, n’en demeure pas moins un moyen d’instaurer un certain conformisme musical, à défaut de contrôle total, au sein d’une industrie autosuffisante qui fonctionne pratiquement en vase clos. Les musiciens sont parfois moins inventifs mais souvent plus efficaces que leurs collègues du reste du continent. Les guitaristes adoptent une grille d’accords simples et génériques, suivie par une rythmique binaire alors que les cuivres se contentent souvent d’un rôle ornemental, remisant toute forme de lyrisme.

Encore plus imposant que l’African Jazz ou l’African Fiesta, l’OK Jazz incarne le monument ultime de la musique congolaise et africaine moderne, au gré des centaines de morceaux enregistrés par l’orchestre de 1956 à 1989. Cette formation est à jamais associée au guitariste Franco, figure de proue de l’OK Jazz. Son parcours picaresque indique les évolutions, les bonheurs et les tourments de la musique congolaise moderne, mais aussi de toute la musique africaine.

Franco est l’auteur de l’une des œuvres musicales les plus importantes du XXe siècle. Compositeur de centaines de chansons au sein d’une comédie humaine se déroulant sous les tropiques, Franco a célébré comme peu d’autres avant ou après lui, la vie, l’amour et la mort. Sa formation voit passer dans ses rangs certains des plus grands musiciens et chanteurs congolais qui se succèdent dans ses rangs.

L’OK Jazz voit le jour au mois de juin 1956. Son ascension est saisissante. Séducteur et un peu plus âgé que ses collègues, le chanteur Vicky Longomba s’impose rapidement comme la principale voix de l’orchestre, aux côtés de chanteurs comme Rossignol. En décembre 1956, celui-ci s’illustre en espagnol sur Venga de priza, appelé aussi Del prison, un des premiers enregistrements de l’orchestre OK Jazz. La clarinette de Jean Serge Essous interagit à la perfection avec la guitare fraîche et pleine de beauté du jeune Franco, à peine âgé de dix-sept ans. Au cours des mois à venir, il compose de vrais classiques comme l’allègre Ah signor ou le cha cha cha Rythmo de l’OK Jazz, une ode candide pour faire la fête chantée par Joseph Mulamba dit Mujos.

Au cours des mois suivants, les bassistes De La Lune Lubelo et le bassiste Roitelet Moniania contribuent aux succès de l’orchestre qui se stabilise avec l’arrivée du guitariste rythmique Armando Brazzos, des chanteurs Edo Ganga et Célestin Kouka, du saxophoniste ténor Isaac Musekiwa, du saxophoniste alto Albino, du clarinettiste Edouard Lutula et du trompettiste Willy Mbembe.

Dans la lignée du fameux Cha cha cha de mi amor, Cha cha cha de mi vida est chantée à trois voix par Vicky, Edo et Célestin en 1958. Associées à la guitare cristalline de Franco, ces trois voix illustrent l’école OK Jazz la plus authentique. Composé par De La Lune, Cha cha cha modeiro poursuit dans cette veine classique. Edo interprète le boléro Zozo kobanga te en 1957.

Après de nombreux mouvements au sein de l’orchestre au moment de l’indépendance, Vicky réintègre finalement la formation qu’il a contribué à fonder en 1962. Ce dernier insiste pour que Edo Ganga, retourné à Brazzaville au sein des Bantous, soit de nouveau de la partie. Après un passage remarqué par l’African Jazz et l’African Fiesta en compagnie de Rochereau, mais aussi par les Bantous, Mujos réintègre l’OK Jazz en 1965, en compagnie de la nouvelle recrue brazzavilloise Michel Boyibanda, débauché des Bantous de la Capitale.

En 1966, l’OK Jazz est à Paris, où il enregistre certains titres parmi les plus afro-cubains de sa vaste carrière, publiés sur l’album « Franco & l’OK Jazz à Paris ». Sur la rumba classique Matinda, Vicky s’envole au ténor, Boyibanda chante les canons et Mujos participe au refrain. Une chanson comme celle-ci illustre les sommets inouïs atteints par l’orchestre au milieu des années 1960. Ensemble, ces trois voix façonnent des harmonies vocales exquises.

Mujos et Boyibanda chantent à deux voix la redoutable pachanga Baila mi carabine, ainsi que Retroussons les manches, une chanson mobutiste que Vicky refuse d’interpréter. Lumumbiste convaincu, celui-ci chante naturellement Lumumba, héros national, un autre classique épousant ses convictions politiques. Sur Tango ya ba Wendo (« le temps des Wendo »), Mujos et l’OK Jazz rendent hommage au pionnier Wendo Kolosoy, avec un clin d’œil à Marie-Louise, le premier grand succès de la musique congolaise. Il s’agit d’un des derniers grands titres enregistrés par Mujos avec l’OK Jazz.

En 1970, Franco rebaptise son orchestre Tout Puissant OK Jazz, un nom à la hauteur de ses nouvelles ambitions. L’orchestre est désormais en partie dirigé par le fidèle guitariste rythmique Simaro Lutumba, « vice-président » de la formation dont il est le pilier. Membre de l’OK Jazz depuis 1961, Lutumba s’impose comme un grand compositeur, en particulier sur Ma hélé en 1972, une chanson moralisatrice sur un amour contrit, qui appartient aux grandes chansons sentimentales de l’orchestre.

Frère cadet de Franco, le guitariste soliste Bavon Marie Marie enregistre quelques classiques congolais à la fin des années 1960. Emmené par Léon Bholen, son orchestre Négro Succès surnommé « l’orchestre des jeunes » trouve sa vitesse de croisière alors que Bavon synthétise les styles de Nico, de Jerry Gérard des Bantous et de son aîné Franco dans son jeu de guitare. Naleli coco est interprété par Flujos, dans la veine des classiques de Mujos et de l’OK Jazz. Rocky et Zozo sont aux chœurs sur Albertine mwana ya ndeke (« Albertine, fille d’oiseau ») alors que Gaspy chante un homme déchu qui tremble devant les amants de sa compagne.

Avec la mort brutale de Bavon Marie Marie dans un accident de voiture le 5 août 1970, l’insouciance des premières années de la rumba congolaise s’évanouit soudainement. Son frère Franco met plusieurs mois ans avant de retourner en studio, Grand Kallé voit son étoile décliner lentement en dépit de quelques nouveaux enregistrements avec l’African Team, Tabu Ley, après l’Olympia, rêve toujours d’horizons plus lointains et élusifs et la flamme de Docteur Nico s’éteint soudainement après un sinueux détour folklorique. Les amours afro-cubaines des grands artistes de Kinshasa ont fait long feu. Les passions musicales exacerbées de la nouvelle génération vont désormais porter le soukous congolais et ses dérivés au panthéon des musiques de danse du continent.

Toute la façade de l’Afrique atlantique se transforme ainsi en un laboratoire de créations musicales largement influencées par le développement et la pénétration de la musique cubaine. Dès les années 1940, dans des villes côtières comme Saint-Louis, Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou, Porto Novo, Lagos, Douala ou Luanda, certains orchestres locaux jouent à l’oreille les 78 tours que les marins cubains diffusent dans les estaminets avec leurs gramophones, moyennant quelques pièces. Sons, guajiras, boléros, pachangas, biguine, merengue et autres cha-cha-chas commencent à gagner les ports, les capitales ou les villes commerçantes. Leurs tempos respectifs définissent les nouvelles danses à la mode dans nombre de villes africaines. Au Congo, ces danses s’imposent d’elles-mêmes sous le vocable générique de rumba.

L’apparition des phonographes, des premiers postes de radios à galène, les cuivres hérités des fanfares militaires coloniales, mais aussi la diffusion de la guitare dans des pays comme le Congo et la Guinée, posent les bases d’émergence d’une véritable musique moderne africaine. Celle-ci trouve dans la musique cubaine de nombreuses affinités électives, que ce soit dans l’emploi des percussions, dans les rythmes et les danses, en particulier au Congo, mais aussi dans les modulations vocales. On assiste progressivement à une réinterprétation de ces musiques cubaines, mais aussi caribéennes, jazz ou rhythm’n’blues.

Afin de définir les échanges culturels et spirituels ayant lieu entre Salvador de Bahia et la côte béninoise, le grand ethnologue et photographe français Pierre Verger parlait de « flux et reflux ». Cette expression s’applique aisément aux mouvements musicaux en vigueur entre le littoral atlantique des « Amériques noires » chères à Roger Bastide et l’Afrique atlantique, pour gagner ensuite le reste du continent. Par le truchement d’échanges culturels forcés par le commerce triangulaire, on assiste à l’épanouissement de nouveaux courants musicaux dans des villes portuaires.

A La Havane, en 1860, le compositeur néo orléanais Louis Moreau Gottschalk organise La Nuit des Tropiques, où pour la première fois des tambourinaires africains partagent la vaste scène du Teatro Tacon avec des musiciens symphoniques et chanteurs lyriques d’origine européenne. Cet événement largement célébré en son temps mais oublié depuis, scelle l’acte de naissance d’une musique de fusion, populaire et généreuse, qui va progressivement s’épanouir de part et d’autre de l’Atlantique.

De nombreuses danses et rythmes issus des folklores africains évoluent ainsi au contact des villes mais aussi des instruments modernes, en particulier les cuivres, saxophones et trompettes en tête, mais aussi les guitares amplifiées, à partir de la fin des années 1940. Au Congo, certains orchestres décident de « réafricaniser » ces musiques afro-cubaines et noires américaines écoutées dans les ports, sur la place publique ou diffusées sur les rares stations de radio, à commencer par celle de Brazzaville, qui émet en ondes courtes sur tout le continent selon la volonté du Général de Gaulle en 1943, comme médium de résistance en pleine Seconde Guerre Mondiale.

Amplifiés par l’émergence du trafic aérien, les voyages de plus en plus fréquents entre Afrique et Occident permettent une circulation plus rapide des disques et des dernières modes musicales. Ces allers-retours permanents le long des littoraux, puis dans les premiers aéroports sont l’une des clefs de l’émergence des musiques modernes africaines. Les bars dancings, les clubs sociaux et les associations de jeunesse des villes africaines jouent également un rôle important dans la diffusion de ces musiques.

De villes en villes et de port en port, cette série Via vise à raconter les fusions musicales majestueuses ayant eu lieu entre musiques cubaines et musiques africaines. De Dakar à Kinshasa en passant par Conakry, Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Cotonou ou Brazzaville, elles évoquent des scènes musicales en mouvement permanent, touchées par une candeur, une profondeur et une sincérité d’exécution jamais démenties.

En 1886, Cuba est l’un des derniers pays au monde à abolir l’esclavage. Danses de libération à haute teneur érotique, les rumbas africaines affirment un syncrétisme de rites afro-cubains dans leurs rythmes et des envolées vocales qui doivent beaucoup au flamenco espagnol. Le guaguanco est un de ces styles de rumba, composé de manière anonyme par des descendants d’esclave en quête d’expressions personnelles. De manière on ne peut plus naturelle, ce style est l’un de ceux qui prend le plus facilement sur le continent africain. El guaguanco, comme El manicero, Guantanamo ou Guantanamera, appartiennent aux airs cubains éternels, abondamment diffusés et interprétés sur le continent africain.

Les héritages culturels bantou, kikongo et bakongo ont largement essaimé à Cuba, à travers le système des cabildos noirs. Réinterprétée, avec de nouveaux arrangements et un syncrétisme de musiques européennes et noires américaines, la musique cubaine agit ainsi comme une forme de vérité naturelle dans les deux Congos lorsque celle-ci commence à faire son chemin par le biais des célèbres 78 tours de musique cubaine siglés GV, numéro de catalogue de la firme EMI.

A la fin des années 1940, des commerçants grecs ont l’idée de faire enregistrer certaines reprises de ces morceaux par des orchestres locaux. Une véritable révolution culturelle se met alors en place. Les musiciens et vocalistes congolais se réapproprient largement les racines africaines de ces musiques afro-cubaines, en y infusant des influences locales, notamment en ce qui concerne la fluidité naturelle du lingala, une langue véhiculaire parlée sur les deux rives du fleuve qui va contribuer à l’essor de la musique congolaise.

Formation héroïque des nuits de Léopoldville, l’African Jazz de Joseph ‘Grand Kallé’ Kabasele synthétise à merveille cette fusion entre musiques cubaines et africaines, ayant posé les bases d’une grande partie de la musique congolaise moderne connue sous le nom de rumba. La portée de l’œuvre de l’African Jazz et de toutes les vocations que l’orchestre a suscité est tout simplement incalculable. Grand Kallé demeure à lui seul l’ambassadeur de la musique congolaise à travers le monde, ne serait-ce que grâce au succès d’Indépendance cha cha cha, le premier tube panafricain en 1960.

Formé en 1953, l’African Jazz érige les nouvelles règles de la musique moderne congolaise. C’est l’un des premiers orchestres à rompre avec le folklore pour proposer des thèmes en rapport avec les relations amoureuses et le quotidien, favorable ou défavorable, assez peu célébré dans la musique congolaise jusqu’ici. De par son nom même, cet orchestre dénote une certaine sophistication. C’est l’un des premiers à utiliser des instruments amplifiés, mais aussi des trompettes et des tumbas. L’orchestre illustre une suavité rare, la convergence des polyrythmies et d’une langue délicieusement chantante à laquelle se rajoutent des intonations françaises et espagnoles.

Grâce à sa voix, à la fois passionnée et romantique, qu’il utilise parfois comme une basse, parfois comme des maracas, Kabasélé concilie autant le rythme que les paroles. Il s’impose ainsi comme un véritable clerc de la chanson congolaise. Cette interaction permanente entre le corps et l’esprit est l’une des clefs du succès de la musique congolaise sur tout le continent africain. Fraîches et spontanées, ces chansons rompent avec un schéma classique et des morceaux joués avec des partitions.

Sous l’impulsion de l’African Jazz et des premiers orchestres amplifiés congolais, les guitares en spirale, les rythmiques déhanchées et les cuivres euphoriques propulsent rapidement la rumba congolaise comme l’un des styles musicaux les plus importants d’Afrique. Prisée par la bourgeoisie de Léopoldville, qui est alors une des villes les plus prospères du continent, la musique moderne congolaise dépasse rapidement les barrières de cultures, de classes sociales et d’âge. Grand Kallé compose Carrefour Addis-Abeba avec l’aide de son admirateur Jeannot Bombenga. Ce morceau classique parle à la tête et aux jambes tout en célébrant la nouvelle Organisation de l’Unité Africaine qui voit le jour dans la capitale éthiopienne en 1963.

Après dix années de succès, Kallé dissout l’African Jazz le 13 juillet 1963, Dirigé par Rochereau et Nico, l’African Fiesta rassemble la plupart des anciens musiciens de l’orchestre alors que Grand Kallé se retrouve pratiquement seul. Avec l’aide du mécène Jean Foster Manzikala, Kallé monte une nouvelle version de l’African Jazz, qui répète en secret pendant des mois. Il fait de nouveau appel aux guitaristes de Brazzaville Papa Noël, mais aussi à Damoiseau Kambinte et Casino Mutshipule, Jeannot Bombenga, Michel Sax et à une poignée de musiciens aguerris.

En 1967, Bombenga reforme son ancien orchestre Vox Africa, qu’il avait lancé en 1962, dans une veine proche de l’école African Jazz. Cette formation se disloque au gré de nouveaux conflits internes. En 1968, Vox Africa, étoffé par Papa Noël et Casino, enregistre El hadji baba, chanté par Sam Mangwana. Il n’a jamais chanté ce morceau sur scène mais une seule fois, en studio. Jeune recrue de l’orchestre d’origine angolaise, il va remporter de nombreux succès au cours des années suivantes, d’abord avec Rochereau, puis avec l’OK Jazz, avant de lancer une confortable carrière en solo.

De nouveau seul et sans musiciens, Grand Kallé forme l’African Team, un orchestre ad hoc dans la même veine que l’African Jazz. Le politique Gauche, droite = débordement ouvre un des trois albums fondamentaux enregistrés en 1970 en compagnie du flûtiste cubain Don Gonzalo, du pianiste camerounais Manu Dibango et de son ancien complice, le chanteur et clarinettiste kinois Edo Lutul. Kallé vient de le recruter à Paris comme deuxième chanteur.

Ensemble, ils interprètent Valentina Valentina et Suzy N’edo, deux titres écrits par Lutula, une manière de renouer avec les chansons d’amour qui firent sa réputation auprès de la gente féminine. En 1972, Kallé recrute Kwamy et Mujos, les anciennes vedettes de l’OK Jazz. Ces deux là sont de la partie sur le classique Monsieur l’argent. Mujos est le soliste principal sur Kokoko, qui est là ?, un des derniers grands succès de l’African Team.

Emule de Jhimmy L’Hawaïen, soliste de l’African Jazz, le guitariste Nico Kasanda s’impose progressivement comme un élément phare de la musique congolaise. Il devient le chef de file de la tendance moderniste, en assimilant les techniques de guitare venues de l’étranger. A Bruxelles, en 1960, une journaliste radio lui donne le surnom de ‘docteur’, en raison de sa dextérité à la guitare. Ce surnom lui servira durant tout le reste de sa carrière. En 1961, Docteur Nico et son frère Déchaud Mwamba lancent une nouvelle version d’African Jazz, African Jazz aile Nico, premier grand élément de friction au sein de l’orchestre. En 1962, les deux ailes fusionnent de nouveau après le retour de Kallé de Bruxelles.

Un an plus tard, en juillet 1963 l’African Jazz implose de nouveau lorsque les musiciens démissionnent en bloc. Ils adoptent le nom d’African Fiesta. Le morceau African Fiesta devient alors l’indicatif de l’orchestre. En août 1966, cette formation va elle-même imploser en deux parties, l’African Fiesta National et l’African Fiesta Sukisa (« African Fiesta toute-puissante »). Mus par des égos conséquents, le guitariste Nico et le chanteur Rochereau vont progressivement phagocyter leurs deux orchestres respectifs, en mettant l’accent sur leurs personnes, aux dépens du reste de l’orchestre beaucoup moins solidaire qu’à l’époque de l’African Jazz.

Secondé par son frère Dechaud à la rythmique, Docteur Nico lance une formule inédite de trois guitaristes, en recrutant notamment Pierre ‘De La France’ Bazeta à la guitare médiane, appelée « mi-solo ». Trois chanteurs, Apôtre, Mizélé et Chantal sont également recrutés par Nico, afin de chanter en canon. Ceux-ci ne déméritent pas, que ce soit sur Le Palomar, Daniela que tu la tienes ou Jeanine, un hommage à la présidente du fan club de Fiesta Sukisa. Sur Sukisa liwa na ngai, Docteur Nico se lance dans une véritable profession de foi, disant qu’il mourra dans son groupe auquel il restera fidèle toute sa vie. Il démontre tous ses talents de guitariste versatile sur l’instrumental Mambo Hawaïen, ainsi que sur Ngonga (l’heure a sonné). Un des sommets de la carrière de l’African Fiesta Sukisa demeure le tube Kiri kiri, inspiré par la « danse du boucher » de Brazzaville.

Ayant intégré l’African Jazz en 1959, Rochereau en devient rapidement l’un de ses chanteurs vedettes, au même titre que Grand Kallé. Lorsque le groupe implose une première fois en 1963, Rochereau devient l’un des leaders de la formation African Fiesta, qui rassemble la plupart des membres de l’African Jazz. Rejoint par Mujos, l’ancien vocaliste de l’OK Jazz, il forme l’un des grands duos de la chanson congolaise, avec lequel il grave de nombreuses pépites afro-cubaines. Enregistré en 1963, l’un de leur duo le plus célèbre demeure Rythmo ya suka (rythme nouveau et formidable), une reprise du classique cubain Ritmo de azucar popularisé par l’Orquesta Aragon.

En 1965, Rochereau préside aux destinées d’African Fiesta National, abandonnant également son nom au profit de celui de Tabu Ley, afin de répondre aux soucis d’authenticité exigés par Mobutu à partir de la fin des années 1960. Tabu Ley n’en garde pas moins ses distances avec le pouvoir lorsqu’il chante Kashama Nkoy, en hommage à un jeune politicien assassiné par le parti dirigeant en 1968, un titre aux accents poignants.

Il sait aussi se montrer plus prosaïque lorsqu’il chante African Club, une célébration du fan club de son orchestre. Il ne se départit pas de ses racines cubaines lorsqu’il s’attaque au standard En Guantanamo d’Abelardo Barroso et l’Orquesta Sensacion. Dans la même veine, composés par Rochereau, Mentiroso, Ami meza et l’irrésistible Tu son font partie des classiques de l’afro-cubain à la mode congolaise. Le boléro Maria Maria laisse entendre une voix légère, comme en apesanteur. Touchante à souhait, cette chanson d’amour exprime une délicatesse rare au sein de la musique congolaise.

En 1969, comme ses collègues Franco, Bavon, Nico et d’autres, il est marqué par la venue de James Brown à Kinshasa. Les riffs deviennent plus percutants et il recrute des danseuses et choristes les Rocherettes qui donnent une nouvelle dimension à sa musique. Son spectacle à l’Olympia en 1970 en fait le premier artiste d’Afrique noire à jouer dans cette salle prestigieuse. Typique de ce répertoire, Nalembi, Nalembi (« je suis fatigué je suis fatigué ») indique une direction nouvelle pour Rochereau et son orchestre, où les racines cubaines s’effacent progressivement au profit de chansons de danse plus marquées, en l’occurrence ici le « soukous têtard » et le soum dioun, en référence à Soumedioune, un quartier de Dakar.

Dès sa formation en juin 1956, l’OK Jazz s’inscrit dans un ancrage populaire alors que l’African Jazz donne une image beaucoup plus sophistiquée. Par le biais de leurs deux solistes, Nico et Franco, ces deux formations se croisent, s’interpellent, se rapprochent ou se singularisent. A Kinshasa, elles vont donner lieu à deux écoles, celle de l’African Jazz et celle de l’OK Jazz, qui vont influencer toute la musique congolaise des décennies suivantes.

Ce système bipolaire, s’il engendre de nombreuses créations, n’en demeure pas moins un moyen d’instaurer un certain conformisme musical, à défaut de contrôle total, au sein d’une industrie autosuffisante qui fonctionne pratiquement en vase clos. Les musiciens sont parfois moins inventifs mais souvent plus efficaces que leurs collègues du reste du continent. Les guitaristes adoptent une grille d’accords simples et génériques, suivie par une rythmique binaire alors que les cuivres se contentent souvent d’un rôle ornemental, remisant toute forme de lyrisme.

Encore plus imposant que l’African Jazz ou l’African Fiesta, l’OK Jazz incarne le monument ultime de la musique congolaise et africaine moderne, au gré des centaines de morceaux enregistrés par l’orchestre de 1956 à 1989. Cette formation est à jamais associée au guitariste Franco, figure de proue de l’OK Jazz. Son parcours picaresque indique les évolutions, les bonheurs et les tourments de la musique congolaise moderne, mais aussi de toute la musique africaine.

Franco est l’auteur de l’une des œuvres musicales les plus importantes du XXe siècle. Compositeur de centaines de chansons au sein d’une comédie humaine se déroulant sous les tropiques, Franco a célébré comme peu d’autres avant ou après lui, la vie, l’amour et la mort. Sa formation voit passer dans ses rangs certains des plus grands musiciens et chanteurs congolais qui se succèdent dans ses rangs.

L’OK Jazz voit le jour au mois de juin 1956. Son ascension est saisissante. Séducteur et un peu plus âgé que ses collègues, le chanteur Vicky Longomba s’impose rapidement comme la principale voix de l’orchestre, aux côtés de chanteurs comme Rossignol. En décembre 1956, celui-ci s’illustre en espagnol sur Venga de priza, appelé aussi Del prison, un des premiers enregistrements de l’orchestre OK Jazz. La clarinette de Jean Serge Essous interagit à la perfection avec la guitare fraîche et pleine de beauté du jeune Franco, à peine âgé de dix-sept ans. Au cours des mois à venir, il compose de vrais classiques comme l’allègre Ah signor ou le cha cha cha Rythmo de l’OK Jazz, une ode candide pour faire la fête chantée par Joseph Mulamba dit Mujos.

Au cours des mois suivants, les bassistes De La Lune Lubelo et le bassiste Roitelet Moniania contribuent aux succès de l’orchestre qui se stabilise avec l’arrivée du guitariste rythmique Armando Brazzos, des chanteurs Edo Ganga et Célestin Kouka, du saxophoniste ténor Isaac Musekiwa, du saxophoniste alto Albino, du clarinettiste Edouard Lutula et du trompettiste Willy Mbembe.

Dans la lignée du fameux Cha cha cha de mi amor, Cha cha cha de mi vida est chantée à trois voix par Vicky, Edo et Célestin en 1958. Associées à la guitare cristalline de Franco, ces trois voix illustrent l’école OK Jazz la plus authentique. Composé par De La Lune, Cha cha cha modeiro poursuit dans cette veine classique. Edo interprète le boléro Zozo kobanga te en 1957.

Après de nombreux mouvements au sein de l’orchestre au moment de l’indépendance, Vicky réintègre finalement la formation qu’il a contribué à fonder en 1962. Ce dernier insiste pour que Edo Ganga, retourné à Brazzaville au sein des Bantous, soit de nouveau de la partie. Après un passage remarqué par l’African Jazz et l’African Fiesta en compagnie de Rochereau, mais aussi par les Bantous, Mujos réintègre l’OK Jazz en 1965, en compagnie de la nouvelle recrue brazzavilloise Michel Boyibanda, débauché des Bantous de la Capitale.

En 1966, l’OK Jazz est à Paris, où il enregistre certains titres parmi les plus afro-cubains de sa vaste carrière, publiés sur l’album « Franco & l’OK Jazz à Paris ». Sur la rumba classique Matinda, Vicky s’envole au ténor, Boyibanda chante les canons et Mujos participe au refrain. Une chanson comme celle-ci illustre les sommets inouïs atteints par l’orchestre au milieu des années 1960. Ensemble, ces trois voix façonnent des harmonies vocales exquises.

Mujos et Boyibanda chantent à deux voix la redoutable pachanga Baila mi carabine, ainsi que Retroussons les manches, une chanson mobutiste que Vicky refuse d’interpréter. Lumumbiste convaincu, celui-ci chante naturellement Lumumba, héros national, un autre classique épousant ses convictions politiques. Sur Tango ya ba Wendo (« le temps des Wendo »), Mujos et l’OK Jazz rendent hommage au pionnier Wendo Kolosoy, avec un clin d’œil à Marie-Louise, le premier grand succès de la musique congolaise. Il s’agit d’un des derniers grands titres enregistrés par Mujos avec l’OK Jazz.

En 1970, Franco rebaptise son orchestre Tout Puissant OK Jazz, un nom à la hauteur de ses nouvelles ambitions. L’orchestre est désormais en partie dirigé par le fidèle guitariste rythmique Simaro Lutumba, « vice-président » de la formation dont il est le pilier. Membre de l’OK Jazz depuis 1961, Lutumba s’impose comme un grand compositeur, en particulier sur Ma hélé en 1972, une chanson moralisatrice sur un amour contrit, qui appartient aux grandes chansons sentimentales de l’orchestre.

Frère cadet de Franco, le guitariste soliste Bavon Marie Marie enregistre quelques classiques congolais à la fin des années 1960. Emmené par Léon Bholen, son orchestre Négro Succès surnommé « l’orchestre des jeunes » trouve sa vitesse de croisière alors que Bavon synthétise les styles de Nico, de Jerry Gérard des Bantous et de son aîné Franco dans son jeu de guitare. Naleli coco est interprété par Flujos, dans la veine des classiques de Mujos et de l’OK Jazz. Rocky et Zozo sont aux chœurs sur Albertine mwana ya ndeke (« Albertine, fille d’oiseau ») alors que Gaspy chante un homme déchu qui tremble devant les amants de sa compagne.

Avec la mort brutale de Bavon Marie Marie dans un accident de voiture le 5 août 1970, l’insouciance des premières années de la rumba congolaise s’évanouit soudainement. Son frère Franco met plusieurs mois ans avant de retourner en studio, Grand Kallé voit son étoile décliner lentement en dépit de quelques nouveaux enregistrements avec l’African Team, Tabu Ley, après l’Olympia, rêve toujours d’horizons plus lointains et élusifs et la flamme de Docteur Nico s’éteint soudainement après un sinueux détour folklorique. Les amours afro-cubaines des grands artistes de Kinshasa ont fait long feu. Les passions musicales exacerbées de la nouvelle génération vont désormais porter le soukous congolais et ses dérivés au panthéon des musiques de danse du continent.