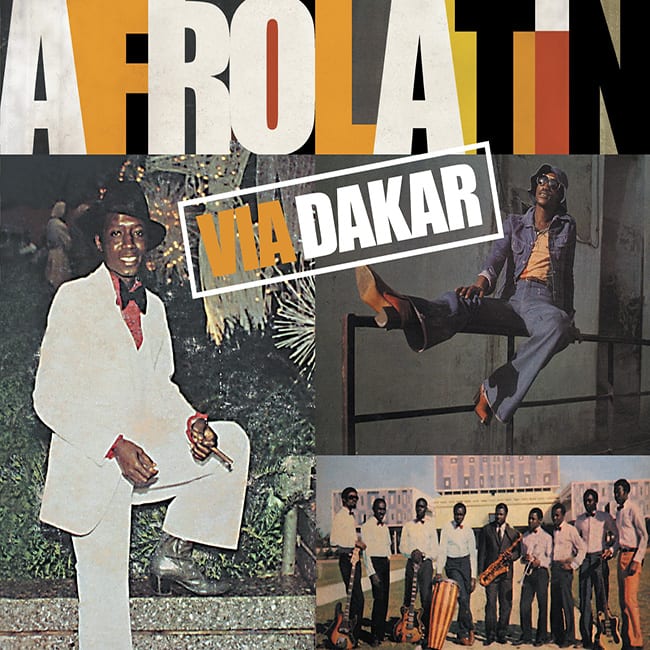

Via Dakar

Compilation 2CD

Sortie le 21 Mars 2011

Label : Syllart / Discograph

Au cours de la première partie du vingtième siècle, le découpage au cordeau de la majorité de l’Afrique par les puissances européennes introduit une modernité forcée un peu partout sur le continent. Dans les villes et les ports, le continent bruisse d’une agitation nouvelle alors que l’électricité commence sa timide apparition. A la faveur de transports maritimes en plein essor, les 78 tours des Amériques ramenés par les marins latino-américains, en particulier cubains, influencent durablement une nouvelle orientation musicale le long des littoraux africains. L’élégance désuète d’un micro monaural ou les instruments patinés par une nonchalance tropicale ajoute une saveur inédite à ces phénomènes de fusions musicales fascinantes.

Au cours de la première partie du vingtième siècle, le découpage au cordeau de la majorité de l’Afrique par les puissances européennes introduit une modernité forcée un peu partout sur le continent. Dans les villes et les ports, le continent bruisse d’une agitation nouvelle alors que l’électricité commence sa timide apparition. A la faveur de transports maritimes en plein essor, les 78 tours des Amériques ramenés par les marins latino-américains, en particulier cubains, influencent durablement une nouvelle orientation musicale le long des littoraux africains. L’élégance désuète d’un micro monaural ou les instruments patinés par une nonchalance tropicale ajoute une saveur inédite à ces phénomènes de fusions musicales fascinantes.

A l’exception notable du Mali ou de l’Ethiopie, tous les pays littoraux connaissent un important développement musical alors que les pays enclavés à l’intérieur du continent, en raison soit d’un manque d’artistes emblématiques, d’une industrie du disque, même embryonnaire, digne de ce nom, d’une démographie réduite, d’influence culturelle moins forte ou la conjonction de plusieurs ou de la totalité de ces facteurs, privilégient souvent d’autres formes d’expressions.

Toute la façade de l’Afrique atlantique se transforme ainsi en un nouveau laboratoire de créations musicales largement influencées par le développement et la pénétration de la musique cubaine. A partir de la fin des années 1940, dans des villes côtières comme Saint-Louis, Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou, Porto Novo, Lagos, Douala ou Luanda, les orchestres locaux jouent à l’oreille les 78 tours que les marins cubains diffusent dans les estaminets avec leurs gramophones, moyennant quelques pièces. Sons, guajiras, boléros, pachangas et autres cha-cha-chas commencent à gagner le continent, les ports, les capitales comme les villes commerçantes.

L’apparition des phonographes, des premiers postes de radios à galène, les cuivres hérités des fanfares militaires coloniales, mais aussi la diffusion de la guitare dans des pays comme le Congo et la Guinée, posent les bases d’émergence d’une véritable musique moderne africaine. Celle-ci trouve dans la musique cubaine de nombreuses affinités électives, que ce soit dans l’emploi des percussions, dans les rythmes et les danses, en particulier au Congo, mais aussi dans les modulations vocales. On assiste progressivement à une réinterprétation de ces musiques cubaines, mais aussi caribéennes, jazz ou rhythm’n’blues.

Afin de définir les échanges culturels et spirituels ayant lieu entre Salvador de Bahia et la côte béninoise, le grand ethnologue et photographe français Pierre Verger parlait de « flux et reflux ». Cette expression s’applique aisément aux mouvements musicaux en vigueur entre le littoral atlantique des « Amériques noires » chères à Roger Bastide et l’Afrique atlantique, pour gagner ensuite le reste du continent. Par le truchement d’échanges culturels forcés par le commerce triangulaire, on assiste à l’épanouissement de nouveaux courants musicaux dans des villes portuaires.

A La Havane, en 1860, le compositeur néo orléanais Louis Moreau Gottschalk organise La Nuit des Tropiques, où pour la première fois des tambourinaires africains partagent la vaste scène du Teatro Tacon avec des musiciens symphoniques et chanteurs lyriques d’origine européenne. Cet événement largement célébré à l’époque mais oublié depuis, scelle l’acte de naissance d’une musique de fusion, populaire et généreuse, qui va progressivement s’épanouir de part et d’autre de l’Atlantique.

Quelques années plus tard, elle prendra le nom de jazz aux Etats-Unis, avec son arrivée à La Nouvelle-Orléans. Cette fusion de rythmes noirs et blancs devient rock’n’roll à Memphis quelques décennies plus tard, avant de partir à la conquête du reste du monde. Un morceau afro-cubain enregistré à Dakar en 1970 trouve ainsi autant ses origines en Afrique que dans des villes comme La Havane ou La Nouvelle-Orléans, deux ports négriers du Nouveau Monde, décisifs dans le mélange des cultures africaines et européennes, de part et d’autre de l’océan Atlantique.

De nombreuses danses et rythmes issus des folklores africains évoluent ainsi au contact des villes mais aussi des instruments modernes, en particulier les cuivres, saxophones et trompettes en tête, mais aussi les guitares amplifiées, à partir de la fin des années 1940. Au Congo, mais aussi au Sénégal, certains orchestres décident de « réafricaniser » ces musiques afro-cubaines et noires américaines écoutées sur dans les ports, sur la place publique ou diffusées sur les rares stations de radio, à commencer par celle de Brazzaville, qui émet en ondes courtes sur tout le continent selon la volonté du Général de Gaulle en 1943, comme médium de résistance en pleine Seconde Guerre Mondiale.

Amplifiés par l’émergence du trafic aérien, les voyages de plus en plus fréquents entre Afrique et Occident permettent une circulation plus rapide des disques et des dernières modes musicales. Ces allers-retours permanents le long des littoraux, puis dans les premiers aéroports sont l’une des clefs de l’émergence des musiques modernes africaines. Les bars dancings et les associations de jeunesse des villes africaines jouent également un rôle important dans la diffusion de ces musiques.

De même, les fréquents séjours de dirigeants indépendantistes africains à Cuba, au Sénégal avec le Parti National de l’Indépendance, à partir de 1959 joue un rôle important dans la manière dont les musiques afro-cubaines sont diffusées. A partir de 1960, la proclamation massive des indépendances sur le continent donne lieu à l’instauration d’une modernité culturelle inédite, aux partitions souvent complexes, mais où la musique joue souvent le plus beau rôle.

De villes en villes et de port en port, cette série Via vise à raconter les fusions musicales majestueuses ayant eu lieu entre musiques cubaines et musiques africaines. De Dakar à Kinshasa en passant par Conakry, Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Cotonou ou Brazzaville, elles évoquent des scènes musicales en mouvement permanent, touchées par une candeur, une profondeur et une sincérité d’exécution jamais démenties.

En 1886, Cuba est l’un des derniers pays au monde à abolir l’esclavage. Danses de libération à haute teneur érotique, les rumbas africaines affirment un syncrétisme de rites afro-cubains dans leurs rythmes et des envolées vocales qui doivent beaucoup au flamenco espagnol. Le guaguanco est un de ces styles de rumba, composé de manière anonyme par des descendants d’esclave en quête d’expressions personnelles. De manière on ne peut plus naturelle, ce style est l’un de ceux qui prend le plus facilement sur le continent africain. El guaguanco, comme El manicero ou Guantanamera, fait partie des airs cubains classiques, abondamment diffusés et interprétés sur le continent africain.

Après leurs exploits au sein du Star Band de Dakar, le saxophoniste nigérian Dexter Johnson et le chanteur gambien Laba Sosseh développent leur propre répertoire. En 1965, ils quittent cet orchestre afin de partir à L’Etoile, un autre bar dancing prisé des mélomanes dakarois. Ils fondent naturellement le Super Star de Dakar, histoire de surpasser leurs anciens collègues du Star Band. Délaissant Dakar, ils gagnent ensuite Abidjan, où Laba Sosseh avait déjà enregistré son rarissime premier album en 1966, un disque passé inaperçu et précurseur de ses amours afro-cubaines.

Ensemble, ils fondent le Super International Band, un orchestre historique composé de musiciens sénégalais comme le percussionniste Aziz, le chanteur Pape Fall, les guitaristes Cheikhna Ndiaye et Laye Salla, le chanteur Sada Ly et quelques musiciens Ivoiriens. Débridée et pleine de vie, la version d’El Guanguanco du Super International Band interprété par Laba Sosseh, est sans doute l’une des versions les plus fraîches de ce titre. La voix flexible de Ly exprime une suavité irrésistible, en dépit d’une production pour le moins minimaliste.

En marge du Super Star et du Super International Band, Laba Sosseh œuvre aussi avec Vedette Band. Sous la houlette du saxophoniste malien Issa Cissoko, passé lui aussi par l’école du Star Band, El Maestro Laba Sosseh grave la version définitive d’Aminata, une chanson d’amour enregistrée à Abidjan avec les chœurs versatiles de Blanc Blanc et de Nana Cissoko. A l’image du Star Band de Dakar, cet orchestre est une solide école de formation pour de nombreux musiciens, notamment pour les chanteurs qui lorgnent vers les sonorités afro-cubaines inexorablement promues par Laba Sosseh. Sada Ly rayonne sur Santa Barbara, un titre immortel de la musique afro-cubaine enregistrée en Afrique. Il y évoque les musiciens de l’orchestre, avec un aplomb déclamatoire qui traduit d’évidentes racines andalouses.

Dans la même veine, avec quelques musiciens identiques, Raymond & le Negro Orchestra gravent Caïna, un rare 45 tours publié par la marque ivoirienne Safiedeen en 1968. Guitariste et musicien d’origine capverdienne, comme son ami guitariste José Ramos, Raymond Fernandez appartient à la première école afro-cubaine de Dakar, fidèle compagnon de route du Star Band, d’Amara Touré ou de Laba Sosseh. Ses accords de guitare lancinants, son chant magnifiquement incarné, un lit de percussions hypnotiques et des paroles en guise de clin d’œil au Mi Linda guajira de Los Compadres donnent une chanson irrésistible.

« La musique latino-américaine est-elle vraiment une musique étrangère pour nous ? Africains ? Je ne le crois pas. Ecoutez les percussions, le rythme de la batterie, tout cela parait bien proche de nous. Nous le ressentons comme notre culture » déclarait ainsi en 1992 le grand Amara Touré à Wolfgang Bender. De tous les chanteurs africains qui se sont essayés à l’afro-cubain, Amara Touré est sans doute l’un de ceux qui a su le mieux intégrer la mélancolie atlantique à son chant. Sans effort, sa voix de ténor se déploie très haut dans un azur raréfié. D’origine guinéenne, il commence à jouer des percussions dans le Guinea Band à Dakar, avant d’être recruté comme chanteur par Ibra Kassé dans l’une des premières incarnations du Star Band. Au cours des années 1960, il voyage ensuite dans toute l’Afrique de l’Ouest, notamment à Abidjan, où il œuvre un temps au sein du Super International Band de Laba Sosseh. Sa trace se perd ensuite au Gabon, puis au Cameroun.

Sommet d’une carrière aux enregistrements rares et magnifiques, Lamento Cubano a été composé dès 1932 par Eliseo Grenet et popularisé notamment par Guillermo Portabales. Cette complainte est interprétée de manière magistrale, avec la passion contenue de Touré, de ses trémolos lacrymaux aux saillies vertigineuses de saxophone.

Paru l’année précédente, N’Niyo évolue dans le même registre lacrymal et mélancolique alors que Touré, superbement accompagné par l’orchestre du Black & White, avec un saxophone en apesanteur, laisse libre cours à un instinct aux émotions pures. En face a, le bouleversant Cuando Llegare est une adaptation du Cuando llegare al bohio popularisé par Ismael Miranda. Affranchie de tout effort de séduction, la voix de Touré vibre, naturellement et généreusement, des émotions infusées entre Cuba et l’Afrique atlantique.

Entre 1960 et la fin des années 1970, l’orchestre Star Band de Dakar a offert une excellente école pour les chanteurs, compositeurs et musiciens épris de musiques afro-cubaines. Vocaliste agile et versatile, Sosseh fait admirablement guincher le public du Club Miami, grâce à une élégance afro-cubaine toute naturelle. Il infuse une langueur inédite à la salsa, en devenant l’un des chanteurs vedettes de l’orchestre. Jusqu’à la fin de l’année 1964, Laba Sosseh fait les belles heures des soirées afro-cubaines dakaroises.

Après dix années passées à forger un répertoire impressionnant au Club Miami, le Star Band de Dakar grave le premier de ses neuf volumes en 1971. Le premier morceau de l’album est Vamos Pa el Monte, une reprise d’un standard de Cortijo y su Combo, interprété par Maguette Ndiaye, avec la flûte envoutante de Pape Seck et la guitare du capverdien José Ramos.

Le Star Band et ses différents chanteurs, de Laba Sosseh, qui revient dans l’orchestre en 1973 à Pape Seck en passant par Youssou N’Dour ou Mar Seck, fait son fond de commerce du répertoire afro-cubain. En 1976, nouveau venu dans l’orchestre, le jeune Pape Fall démontre tous ses talents de salsero sur Si Tu No Vienes.

Emanation de l’inévitable Star Band de Dakar, l’illustre Star Number One prend son envol au milieu des années 1970. Même s’il contribue à moderniser le répertoire sénégalais, le Number One n’en demeure pas moins attaché au répertoire cubain, ne serait-ce que par la personnalité de son leader, le grand Pape Seck. Paru sur le superbe deuxième album du groupe en 1976, Mathiaky est le nom d’une danse destinée à sa dulcinée à laquelle Pape Seck demande explicitement de danser ce morceau aux allures de guajira cubaine. Seck fait ici référence à Khady Sow, une des plus belles femmes de Kaolack, issue d’une grande famille peule qui a fondé la ville. Tous deux, l’artiste et la princesse, forment un couple très en vue à la fin des années 1970. Paru sur le même album, Me Voy Para Villas évolue dans le même registre, chanté par Maguette Ndiaye, avec des interactions vocales énergiques.

Avec la sud-africaine Miriam Makeba et le congolais Franklin Boukaka, le Xalam a le privilège d’être le seul orchestre étranger à avoir eu le privilège d’enregistrer pour l’exigeante régie étatique guinéenne Syliphone, sous la référence SYL 529. Fort allègre, A Comer Lechon est le premier enregistrement de l’African Khalam Orchestra en 1971 avec le jeune Idy Diop en soliste principal.

Epris de rythmes afro-cubains, cette première formation de Xalam est créée par Skhir Thiam et dirigée par Bassirou Lô et Cheikh Tidiane Tall. La deuxième émanation de Xalam pose les bases du mbalax, en renouant avec les sonorités traditionnelles wolof comme les tambours d’aisselle tama. Celle-ci dépasse rapidement son aînée en termes de popularité, ne se faisant plus appeler que sous le nom de Xalam.

Vétéran du Rio Band de Dakar et du Xalam, établi un temps à Abidjan, le percussionniste et guitariste Idy Diop possède de solides influences latino. Sur son premier album solo paru en 1974, on retrouve l’émouvant Dioubo. Les arpèges évoquent le meilleur du latin jazz, zébré d’un saxophone velouté, alors que sa voix semble être en apesanteur le temps de ce morceau raffiné.

Né de mère sénégalaise et de père capverdien, Luis Vera Da Fonseca est l’un des pionniers oubliés des musiques latines en Afrique. Il est parfaitement à l’aise dans le répertoire cubain, dès le milieu des années 1950, où il vient tenter sa chance en France. Accompagné par ses Anges Noirs, il joue à Bruxelles en 1960, laissant entendre à un public curieux la primauté de son métissage musical. Manu Dibango occupe même un temps la direction de l’orchestre, qui se taille une solide réputation scénique au Benelux et en France.

Fonseca & Ses Anges Noirs enregistrent quelques disques, certains publiés par Barclay en France. Ainsi, El Monte, Babalu et l’irrésistible Sibouten, une version latine d’une danse traditionnelle du Cap-Vert, qu’enregistrera également le Star Band, appartiennent aux plus belles heures d’une fusion des genres cubains et africains au Sénégal au cours des années 1960. Le groupe se dissout progressivement dans l’effervescence de la décennie suivante, laissant une œuvre phare mais méconnue.

« Fanion naturel de la Casamance », l’UCAS Band de Sédhiou est le plus ancien des orchestres sénégalais encore en activité, sans doute aussi le plus mélancolique et le plus poignant. La formation voit le jour le 4 octobre 1959 sous le nom d’Union Culturelle et Artistique de Sédhiou. Dans le Sénégal des années d’indépendance, rares sont les orchestres à pouvoir percer en dehors de Dakar. Les pionniers de l’UCAS deviennent ainsi le premier groupe de Casamance à venir graver des musiques modernes à Dakar.

L’orchestre est l’auteur d’une œuvre rare et pugnace, à la croisée de la tradition et de la modernité, à commencer par le légendaire 33 tours « Kelefa » paru en 1973. Le langoureux Regret illustre magnifiquement les influences afro-cubaines associées au lyrisme mandingue des chanteurs Amadou Leye Sarr et Djimé Diaïté. Ce titre est dédié à Mome Boufigneuve. Le solo de saxophone de l’historique chef d’orchestre Abdou Kunta renvoie à une époque bénie pour la musique afro-cubaine jouée au Sénégal.

A partir du milieu des années 1970, les chansons afro-cubaines commencent à être délaissées au profit de danses et morceaux puisant ouvertement dans l’héritage wolof, alors que des formations comme les deux Xalam, le Super Diamono, Ouza et ses Ouzettes, le Sahel et quelques autres précipitent l’avènement commercial du mbalax, « le son du jeune Sénégal », incarné par des vedettes juvéniles comme Youssou Ndour ou Omar Pene. Le Star Band, le Baobab et les formations emblématiques de l’afro-cubain sénégalais sont déjà dissoutes ou entament une longue traversée du désert.

D’origine sénégalaise, Maki Cissé fait carrière à Bamako et Abidjan. Il est accompagné par l’orchestre malien Les Dogons sur Como el Macao, une reprise délicieuse d’un classique du duo Los Compadres. Ce titre paraît en face b d’un rare 45 tours enregistré au début des années 1970, sur lequel on retrouve l’inusable En Guantanamo en première partie. Son chant en espagnol est parfaitement convaincant et héroïque alors que l’orchestre joue un groove subtil, dirigé par un saxophone subtil.

Pionniers de la musique moderne en Gambie et au Sénégal, les Super Eagles ont été l’un des premiers orchestres à enregistrer en Europe, en l’occurrence à Londres en 1969 pour un album magnifique, aux subtiles influences pop, soul, wolof et afro-cubaines. Formés en 1965 à Banjul sous le nom des Eagles par des vétérans de l’African Jazz, où Laba Sosseh fit ses armes, ils deviennent Super Eagles en 1967. L’orchestre commence à sillonner la région, notamment le Sénégal qui entoure la Gambie, incorporant de solides influences à leur répertoire, comme le high-life ou la morna capverdienne. Ils enregistrent une poignée de singles au Ghana en 1968.

Sur leur unique album, figurent le délicat Tagu Nein Lein ainsi que l’hymne Viva Super Eagles, qui donne son nom à l’album. Ce morceau appelle les gambiens à l’unité autour de leur groupe fétiche. Délaissant progressivement ses influences cubaines, le groupe commence à se focaliser sur ses racines mandingue. Les Super Eagles deviennent Ifang Bondi en 1972, laissant derrière eux un album et quatre 45 tours d’une qualité exceptionnelle.

Emmené par le saxophoniste pionnier Mady Konaté, le Tropical Band fait partie de la première génération des orchestres sénégalais. Diamono est un morceau louant la grandeur d’un Sénégal optimiste, à la fin des années 1960. Dans la veine des enregistrements pionniers du Super Star, du Ferlo Jazz ou du Rio Band, le Tropical Band. Guitares claires avec un soupçon de reverb, chant enthousiaste, maracas et entrain irrésistible participent à cette vogue afro-cubaine.

Dans le même registre, le Dakar Band est un orchestre de jeunes étudiants sénégalais installés à Abidjan. Le prosélyte Viva Africa, Viva Senegal fait office de véritable programme politique de la part de cette jeunesse loin de son pays, alors que Baylien di yelwane fait danser la jeunesse sénégalaise. Celle-ci écoute, partage et danse, à Dakar et dans les autres grandes villes du pays grâce aux clubs de jeunes où l’afro-cubain tient longtemps la dragée haute aux chansons yéyé, aux jerks américains et autre pop music française.

Emmené par Babacar Samb, le Sabor Band de Dakar va faire de la résistance afro-cubaine en terre sénégalaise jusqu’au début des années 1980. Vedette principale du groupe, Idy Diop chante sur le dévastateur Oleelaye, au solo de guitare déchirant, qui appartient à la même communauté spirituelle que les enregistrements pionniers du Star Band et de ses disciples, maîtres de l’afro-cubain dakarois. On ressent ici l’urgence d’une musique qui refuse de passer de mode. Rauque et sans concession, Con El Sabor et ses nombreuses références à un âge d’or afro-cubain qui refuse de se ternir, évoque l’indépassable Santa Barbara du Super International Band.

De tous les grands orchestres sénégalais, l’Orchestra Baobab est aujourd’hui le plus titré, avec à son actif une vingtaine d’albums qui figurent au panthéon de la musique sénégalaise. Issu de la matrice Star Band, cette formation cosmopolite reflète plusieurs influences dans sa musique, qu’elles soient bissau-guinéennes, maliennes, marocaines ou togolaises, eu égard aux origines géographiques de ses membres. Le socle afro-cubain offre pourtant les plus tangibles influences de l’orchestre.

Interprété par Balla Sidibé, qui s’accompagne aux maracas, Kanoute clôture le premier véritable album du groupe paru en 1973, après que le Baobab se soit une première fois distingué sous le nom d’orchestre Saf Mounadem l’année précédente alors qu’il s’affranchissait du Star Band d’Ibra Kassé. Les interactions entre la guitare d’Attiso et celle de Ben Geloune sont l’une des clefs de ce morceau pionnier, où est cité le classique mandingue Dfanja Magni. Plus conventionnel, Baila Mi Gente ouvre le deuxième volume de l’orchestre en 1973. Il s’agit d’une véritable exhortation à la danse de la part de Medoune Diallo.

L’entraînant Papa Ndiaye, chanté par Thione Seck et le délicat Gouye Guy, interprété par Medoune Diallo figurent sur l’album « Bawobab 75 », premier de la série des cinq volumes classiques de l’orchestre parus sur Disques Buur en 1975. Jarraaf est l’un des sommets de « Visage du Sénégal », le quatrième volume, où les guitares semblent faire office de percussion, à la manière de James Brown, qui vient de marquer les esprits à l’issue de son concert au stade Demba Diop de Dakar le 1ER février 1974.

Il entend alors les guitares comme des batteries. Cette évolution de la musique noire américaine préfigure d’une certaine manière les sonorités du mbalax dont les tambours cognent déjà à l’horizon des musiques sénégalaises. Lorgnant vers une nouvelle époque, Fethial Way Sama Khol, chanté par Medoune Diallo et Sama Khol Fatou Diop, interprété par Balla Sidibé, figurent sur le cinquième volume de l’Orchestra Baobab et reflètent de nouvelles influences, plus funk, en passe de donner lieu à une nouvelle révolution musicale et de nouvelles réinterprétations.

A l’exception notable du Mali ou de l’Ethiopie, tous les pays littoraux connaissent un important développement musical alors que les pays enclavés à l’intérieur du continent, en raison soit d’un manque d’artistes emblématiques, d’une industrie du disque, même embryonnaire, digne de ce nom, d’une démographie réduite, d’influence culturelle moins forte ou la conjonction de plusieurs ou de la totalité de ces facteurs, privilégient souvent d’autres formes d’expressions.

Toute la façade de l’Afrique atlantique se transforme ainsi en un nouveau laboratoire de créations musicales largement influencées par le développement et la pénétration de la musique cubaine. A partir de la fin des années 1940, dans des villes côtières comme Saint-Louis, Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou, Porto Novo, Lagos, Douala ou Luanda, les orchestres locaux jouent à l’oreille les 78 tours que les marins cubains diffusent dans les estaminets avec leurs gramophones, moyennant quelques pièces. Sons, guajiras, boléros, pachangas et autres cha-cha-chas commencent à gagner le continent, les ports, les capitales comme les villes commerçantes.

L’apparition des phonographes, des premiers postes de radios à galène, les cuivres hérités des fanfares militaires coloniales, mais aussi la diffusion de la guitare dans des pays comme le Congo et la Guinée, posent les bases d’émergence d’une véritable musique moderne africaine. Celle-ci trouve dans la musique cubaine de nombreuses affinités électives, que ce soit dans l’emploi des percussions, dans les rythmes et les danses, en particulier au Congo, mais aussi dans les modulations vocales. On assiste progressivement à une réinterprétation de ces musiques cubaines, mais aussi caribéennes, jazz ou rhythm’n’blues.

Afin de définir les échanges culturels et spirituels ayant lieu entre Salvador de Bahia et la côte béninoise, le grand ethnologue et photographe français Pierre Verger parlait de « flux et reflux ». Cette expression s’applique aisément aux mouvements musicaux en vigueur entre le littoral atlantique des « Amériques noires » chères à Roger Bastide et l’Afrique atlantique, pour gagner ensuite le reste du continent. Par le truchement d’échanges culturels forcés par le commerce triangulaire, on assiste à l’épanouissement de nouveaux courants musicaux dans des villes portuaires.

A La Havane, en 1860, le compositeur néo orléanais Louis Moreau Gottschalk organise La Nuit des Tropiques, où pour la première fois des tambourinaires africains partagent la vaste scène du Teatro Tacon avec des musiciens symphoniques et chanteurs lyriques d’origine européenne. Cet événement largement célébré à l’époque mais oublié depuis, scelle l’acte de naissance d’une musique de fusion, populaire et généreuse, qui va progressivement s’épanouir de part et d’autre de l’Atlantique.

Quelques années plus tard, elle prendra le nom de jazz aux Etats-Unis, avec son arrivée à La Nouvelle-Orléans. Cette fusion de rythmes noirs et blancs devient rock’n’roll à Memphis quelques décennies plus tard, avant de partir à la conquête du reste du monde. Un morceau afro-cubain enregistré à Dakar en 1970 trouve ainsi autant ses origines en Afrique que dans des villes comme La Havane ou La Nouvelle-Orléans, deux ports négriers du Nouveau Monde, décisifs dans le mélange des cultures africaines et européennes, de part et d’autre de l’océan Atlantique.

De nombreuses danses et rythmes issus des folklores africains évoluent ainsi au contact des villes mais aussi des instruments modernes, en particulier les cuivres, saxophones et trompettes en tête, mais aussi les guitares amplifiées, à partir de la fin des années 1940. Au Congo, mais aussi au Sénégal, certains orchestres décident de « réafricaniser » ces musiques afro-cubaines et noires américaines écoutées sur dans les ports, sur la place publique ou diffusées sur les rares stations de radio, à commencer par celle de Brazzaville, qui émet en ondes courtes sur tout le continent selon la volonté du Général de Gaulle en 1943, comme médium de résistance en pleine Seconde Guerre Mondiale.

Amplifiés par l’émergence du trafic aérien, les voyages de plus en plus fréquents entre Afrique et Occident permettent une circulation plus rapide des disques et des dernières modes musicales. Ces allers-retours permanents le long des littoraux, puis dans les premiers aéroports sont l’une des clefs de l’émergence des musiques modernes africaines. Les bars dancings et les associations de jeunesse des villes africaines jouent également un rôle important dans la diffusion de ces musiques.

De même, les fréquents séjours de dirigeants indépendantistes africains à Cuba, au Sénégal avec le Parti National de l’Indépendance, à partir de 1959 joue un rôle important dans la manière dont les musiques afro-cubaines sont diffusées. A partir de 1960, la proclamation massive des indépendances sur le continent donne lieu à l’instauration d’une modernité culturelle inédite, aux partitions souvent complexes, mais où la musique joue souvent le plus beau rôle.

De villes en villes et de port en port, cette série Via vise à raconter les fusions musicales majestueuses ayant eu lieu entre musiques cubaines et musiques africaines. De Dakar à Kinshasa en passant par Conakry, Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Cotonou ou Brazzaville, elles évoquent des scènes musicales en mouvement permanent, touchées par une candeur, une profondeur et une sincérité d’exécution jamais démenties.

En 1886, Cuba est l’un des derniers pays au monde à abolir l’esclavage. Danses de libération à haute teneur érotique, les rumbas africaines affirment un syncrétisme de rites afro-cubains dans leurs rythmes et des envolées vocales qui doivent beaucoup au flamenco espagnol. Le guaguanco est un de ces styles de rumba, composé de manière anonyme par des descendants d’esclave en quête d’expressions personnelles. De manière on ne peut plus naturelle, ce style est l’un de ceux qui prend le plus facilement sur le continent africain. El guaguanco, comme El manicero ou Guantanamera, fait partie des airs cubains classiques, abondamment diffusés et interprétés sur le continent africain.

Après leurs exploits au sein du Star Band de Dakar, le saxophoniste nigérian Dexter Johnson et le chanteur gambien Laba Sosseh développent leur propre répertoire. En 1965, ils quittent cet orchestre afin de partir à L’Etoile, un autre bar dancing prisé des mélomanes dakarois. Ils fondent naturellement le Super Star de Dakar, histoire de surpasser leurs anciens collègues du Star Band. Délaissant Dakar, ils gagnent ensuite Abidjan, où Laba Sosseh avait déjà enregistré son rarissime premier album en 1966, un disque passé inaperçu et précurseur de ses amours afro-cubaines.

Ensemble, ils fondent le Super International Band, un orchestre historique composé de musiciens sénégalais comme le percussionniste Aziz, le chanteur Pape Fall, les guitaristes Cheikhna Ndiaye et Laye Salla, le chanteur Sada Ly et quelques musiciens Ivoiriens. Débridée et pleine de vie, la version d’El Guanguanco du Super International Band interprété par Laba Sosseh, est sans doute l’une des versions les plus fraîches de ce titre. La voix flexible de Ly exprime une suavité irrésistible, en dépit d’une production pour le moins minimaliste.

En marge du Super Star et du Super International Band, Laba Sosseh œuvre aussi avec Vedette Band. Sous la houlette du saxophoniste malien Issa Cissoko, passé lui aussi par l’école du Star Band, El Maestro Laba Sosseh grave la version définitive d’Aminata, une chanson d’amour enregistrée à Abidjan avec les chœurs versatiles de Blanc Blanc et de Nana Cissoko. A l’image du Star Band de Dakar, cet orchestre est une solide école de formation pour de nombreux musiciens, notamment pour les chanteurs qui lorgnent vers les sonorités afro-cubaines inexorablement promues par Laba Sosseh. Sada Ly rayonne sur Santa Barbara, un titre immortel de la musique afro-cubaine enregistrée en Afrique. Il y évoque les musiciens de l’orchestre, avec un aplomb déclamatoire qui traduit d’évidentes racines andalouses.

Dans la même veine, avec quelques musiciens identiques, Raymond & le Negro Orchestra gravent Caïna, un rare 45 tours publié par la marque ivoirienne Safiedeen en 1968. Guitariste et musicien d’origine capverdienne, comme son ami guitariste José Ramos, Raymond Fernandez appartient à la première école afro-cubaine de Dakar, fidèle compagnon de route du Star Band, d’Amara Touré ou de Laba Sosseh. Ses accords de guitare lancinants, son chant magnifiquement incarné, un lit de percussions hypnotiques et des paroles en guise de clin d’œil au Mi Linda guajira de Los Compadres donnent une chanson irrésistible.

« La musique latino-américaine est-elle vraiment une musique étrangère pour nous ? Africains ? Je ne le crois pas. Ecoutez les percussions, le rythme de la batterie, tout cela parait bien proche de nous. Nous le ressentons comme notre culture » déclarait ainsi en 1992 le grand Amara Touré à Wolfgang Bender. De tous les chanteurs africains qui se sont essayés à l’afro-cubain, Amara Touré est sans doute l’un de ceux qui a su le mieux intégrer la mélancolie atlantique à son chant. Sans effort, sa voix de ténor se déploie très haut dans un azur raréfié. D’origine guinéenne, il commence à jouer des percussions dans le Guinea Band à Dakar, avant d’être recruté comme chanteur par Ibra Kassé dans l’une des premières incarnations du Star Band. Au cours des années 1960, il voyage ensuite dans toute l’Afrique de l’Ouest, notamment à Abidjan, où il œuvre un temps au sein du Super International Band de Laba Sosseh. Sa trace se perd ensuite au Gabon, puis au Cameroun.

Sommet d’une carrière aux enregistrements rares et magnifiques, Lamento Cubano a été composé dès 1932 par Eliseo Grenet et popularisé notamment par Guillermo Portabales. Cette complainte est interprétée de manière magistrale, avec la passion contenue de Touré, de ses trémolos lacrymaux aux saillies vertigineuses de saxophone.

Paru l’année précédente, N’Niyo évolue dans le même registre lacrymal et mélancolique alors que Touré, superbement accompagné par l’orchestre du Black & White, avec un saxophone en apesanteur, laisse libre cours à un instinct aux émotions pures. En face a, le bouleversant Cuando Llegare est une adaptation du Cuando llegare al bohio popularisé par Ismael Miranda. Affranchie de tout effort de séduction, la voix de Touré vibre, naturellement et généreusement, des émotions infusées entre Cuba et l’Afrique atlantique.

Entre 1960 et la fin des années 1970, l’orchestre Star Band de Dakar a offert une excellente école pour les chanteurs, compositeurs et musiciens épris de musiques afro-cubaines. Vocaliste agile et versatile, Sosseh fait admirablement guincher le public du Club Miami, grâce à une élégance afro-cubaine toute naturelle. Il infuse une langueur inédite à la salsa, en devenant l’un des chanteurs vedettes de l’orchestre. Jusqu’à la fin de l’année 1964, Laba Sosseh fait les belles heures des soirées afro-cubaines dakaroises.

Après dix années passées à forger un répertoire impressionnant au Club Miami, le Star Band de Dakar grave le premier de ses neuf volumes en 1971. Le premier morceau de l’album est Vamos Pa el Monte, une reprise d’un standard de Cortijo y su Combo, interprété par Maguette Ndiaye, avec la flûte envoutante de Pape Seck et la guitare du capverdien José Ramos.

Le Star Band et ses différents chanteurs, de Laba Sosseh, qui revient dans l’orchestre en 1973 à Pape Seck en passant par Youssou N’Dour ou Mar Seck, fait son fond de commerce du répertoire afro-cubain. En 1976, nouveau venu dans l’orchestre, le jeune Pape Fall démontre tous ses talents de salsero sur Si Tu No Vienes.

Emanation de l’inévitable Star Band de Dakar, l’illustre Star Number One prend son envol au milieu des années 1970. Même s’il contribue à moderniser le répertoire sénégalais, le Number One n’en demeure pas moins attaché au répertoire cubain, ne serait-ce que par la personnalité de son leader, le grand Pape Seck. Paru sur le superbe deuxième album du groupe en 1976, Mathiaky est le nom d’une danse destinée à sa dulcinée à laquelle Pape Seck demande explicitement de danser ce morceau aux allures de guajira cubaine. Seck fait ici référence à Khady Sow, une des plus belles femmes de Kaolack, issue d’une grande famille peule qui a fondé la ville. Tous deux, l’artiste et la princesse, forment un couple très en vue à la fin des années 1970. Paru sur le même album, Me Voy Para Villas évolue dans le même registre, chanté par Maguette Ndiaye, avec des interactions vocales énergiques.

Avec la sud-africaine Miriam Makeba et le congolais Franklin Boukaka, le Xalam a le privilège d’être le seul orchestre étranger à avoir eu le privilège d’enregistrer pour l’exigeante régie étatique guinéenne Syliphone, sous la référence SYL 529. Fort allègre, A Comer Lechon est le premier enregistrement de l’African Khalam Orchestra en 1971 avec le jeune Idy Diop en soliste principal.

Epris de rythmes afro-cubains, cette première formation de Xalam est créée par Skhir Thiam et dirigée par Bassirou Lô et Cheikh Tidiane Tall. La deuxième émanation de Xalam pose les bases du mbalax, en renouant avec les sonorités traditionnelles wolof comme les tambours d’aisselle tama. Celle-ci dépasse rapidement son aînée en termes de popularité, ne se faisant plus appeler que sous le nom de Xalam.

Vétéran du Rio Band de Dakar et du Xalam, établi un temps à Abidjan, le percussionniste et guitariste Idy Diop possède de solides influences latino. Sur son premier album solo paru en 1974, on retrouve l’émouvant Dioubo. Les arpèges évoquent le meilleur du latin jazz, zébré d’un saxophone velouté, alors que sa voix semble être en apesanteur le temps de ce morceau raffiné.

Né de mère sénégalaise et de père capverdien, Luis Vera Da Fonseca est l’un des pionniers oubliés des musiques latines en Afrique. Il est parfaitement à l’aise dans le répertoire cubain, dès le milieu des années 1950, où il vient tenter sa chance en France. Accompagné par ses Anges Noirs, il joue à Bruxelles en 1960, laissant entendre à un public curieux la primauté de son métissage musical. Manu Dibango occupe même un temps la direction de l’orchestre, qui se taille une solide réputation scénique au Benelux et en France.

Fonseca & Ses Anges Noirs enregistrent quelques disques, certains publiés par Barclay en France. Ainsi, El Monte, Babalu et l’irrésistible Sibouten, une version latine d’une danse traditionnelle du Cap-Vert, qu’enregistrera également le Star Band, appartiennent aux plus belles heures d’une fusion des genres cubains et africains au Sénégal au cours des années 1960. Le groupe se dissout progressivement dans l’effervescence de la décennie suivante, laissant une œuvre phare mais méconnue.

« Fanion naturel de la Casamance », l’UCAS Band de Sédhiou est le plus ancien des orchestres sénégalais encore en activité, sans doute aussi le plus mélancolique et le plus poignant. La formation voit le jour le 4 octobre 1959 sous le nom d’Union Culturelle et Artistique de Sédhiou. Dans le Sénégal des années d’indépendance, rares sont les orchestres à pouvoir percer en dehors de Dakar. Les pionniers de l’UCAS deviennent ainsi le premier groupe de Casamance à venir graver des musiques modernes à Dakar.

L’orchestre est l’auteur d’une œuvre rare et pugnace, à la croisée de la tradition et de la modernité, à commencer par le légendaire 33 tours « Kelefa » paru en 1973. Le langoureux Regret illustre magnifiquement les influences afro-cubaines associées au lyrisme mandingue des chanteurs Amadou Leye Sarr et Djimé Diaïté. Ce titre est dédié à Mome Boufigneuve. Le solo de saxophone de l’historique chef d’orchestre Abdou Kunta renvoie à une époque bénie pour la musique afro-cubaine jouée au Sénégal.

A partir du milieu des années 1970, les chansons afro-cubaines commencent à être délaissées au profit de danses et morceaux puisant ouvertement dans l’héritage wolof, alors que des formations comme les deux Xalam, le Super Diamono, Ouza et ses Ouzettes, le Sahel et quelques autres précipitent l’avènement commercial du mbalax, « le son du jeune Sénégal », incarné par des vedettes juvéniles comme Youssou Ndour ou Omar Pene. Le Star Band, le Baobab et les formations emblématiques de l’afro-cubain sénégalais sont déjà dissoutes ou entament une longue traversée du désert.

D’origine sénégalaise, Maki Cissé fait carrière à Bamako et Abidjan. Il est accompagné par l’orchestre malien Les Dogons sur Como el Macao, une reprise délicieuse d’un classique du duo Los Compadres. Ce titre paraît en face b d’un rare 45 tours enregistré au début des années 1970, sur lequel on retrouve l’inusable En Guantanamo en première partie. Son chant en espagnol est parfaitement convaincant et héroïque alors que l’orchestre joue un groove subtil, dirigé par un saxophone subtil.

Pionniers de la musique moderne en Gambie et au Sénégal, les Super Eagles ont été l’un des premiers orchestres à enregistrer en Europe, en l’occurrence à Londres en 1969 pour un album magnifique, aux subtiles influences pop, soul, wolof et afro-cubaines. Formés en 1965 à Banjul sous le nom des Eagles par des vétérans de l’African Jazz, où Laba Sosseh fit ses armes, ils deviennent Super Eagles en 1967. L’orchestre commence à sillonner la région, notamment le Sénégal qui entoure la Gambie, incorporant de solides influences à leur répertoire, comme le high-life ou la morna capverdienne. Ils enregistrent une poignée de singles au Ghana en 1968.

Sur leur unique album, figurent le délicat Tagu Nein Lein ainsi que l’hymne Viva Super Eagles, qui donne son nom à l’album. Ce morceau appelle les gambiens à l’unité autour de leur groupe fétiche. Délaissant progressivement ses influences cubaines, le groupe commence à se focaliser sur ses racines mandingue. Les Super Eagles deviennent Ifang Bondi en 1972, laissant derrière eux un album et quatre 45 tours d’une qualité exceptionnelle.

Emmené par le saxophoniste pionnier Mady Konaté, le Tropical Band fait partie de la première génération des orchestres sénégalais. Diamono est un morceau louant la grandeur d’un Sénégal optimiste, à la fin des années 1960. Dans la veine des enregistrements pionniers du Super Star, du Ferlo Jazz ou du Rio Band, le Tropical Band. Guitares claires avec un soupçon de reverb, chant enthousiaste, maracas et entrain irrésistible participent à cette vogue afro-cubaine.

Dans le même registre, le Dakar Band est un orchestre de jeunes étudiants sénégalais installés à Abidjan. Le prosélyte Viva Africa, Viva Senegal fait office de véritable programme politique de la part de cette jeunesse loin de son pays, alors que Baylien di yelwane fait danser la jeunesse sénégalaise. Celle-ci écoute, partage et danse, à Dakar et dans les autres grandes villes du pays grâce aux clubs de jeunes où l’afro-cubain tient longtemps la dragée haute aux chansons yéyé, aux jerks américains et autre pop music française.

Emmené par Babacar Samb, le Sabor Band de Dakar va faire de la résistance afro-cubaine en terre sénégalaise jusqu’au début des années 1980. Vedette principale du groupe, Idy Diop chante sur le dévastateur Oleelaye, au solo de guitare déchirant, qui appartient à la même communauté spirituelle que les enregistrements pionniers du Star Band et de ses disciples, maîtres de l’afro-cubain dakarois. On ressent ici l’urgence d’une musique qui refuse de passer de mode. Rauque et sans concession, Con El Sabor et ses nombreuses références à un âge d’or afro-cubain qui refuse de se ternir, évoque l’indépassable Santa Barbara du Super International Band.

De tous les grands orchestres sénégalais, l’Orchestra Baobab est aujourd’hui le plus titré, avec à son actif une vingtaine d’albums qui figurent au panthéon de la musique sénégalaise. Issu de la matrice Star Band, cette formation cosmopolite reflète plusieurs influences dans sa musique, qu’elles soient bissau-guinéennes, maliennes, marocaines ou togolaises, eu égard aux origines géographiques de ses membres. Le socle afro-cubain offre pourtant les plus tangibles influences de l’orchestre.

Interprété par Balla Sidibé, qui s’accompagne aux maracas, Kanoute clôture le premier véritable album du groupe paru en 1973, après que le Baobab se soit une première fois distingué sous le nom d’orchestre Saf Mounadem l’année précédente alors qu’il s’affranchissait du Star Band d’Ibra Kassé. Les interactions entre la guitare d’Attiso et celle de Ben Geloune sont l’une des clefs de ce morceau pionnier, où est cité le classique mandingue Dfanja Magni. Plus conventionnel, Baila Mi Gente ouvre le deuxième volume de l’orchestre en 1973. Il s’agit d’une véritable exhortation à la danse de la part de Medoune Diallo.

L’entraînant Papa Ndiaye, chanté par Thione Seck et le délicat Gouye Guy, interprété par Medoune Diallo figurent sur l’album « Bawobab 75 », premier de la série des cinq volumes classiques de l’orchestre parus sur Disques Buur en 1975. Jarraaf est l’un des sommets de « Visage du Sénégal », le quatrième volume, où les guitares semblent faire office de percussion, à la manière de James Brown, qui vient de marquer les esprits à l’issue de son concert au stade Demba Diop de Dakar le 1ER février 1974.

Il entend alors les guitares comme des batteries. Cette évolution de la musique noire américaine préfigure d’une certaine manière les sonorités du mbalax dont les tambours cognent déjà à l’horizon des musiques sénégalaises. Lorgnant vers une nouvelle époque, Fethial Way Sama Khol, chanté par Medoune Diallo et Sama Khol Fatou Diop, interprété par Balla Sidibé, figurent sur le cinquième volume de l’Orchestra Baobab et reflètent de nouvelles influences, plus funk, en passe de donner lieu à une nouvelle révolution musicale et de nouvelles réinterprétations.