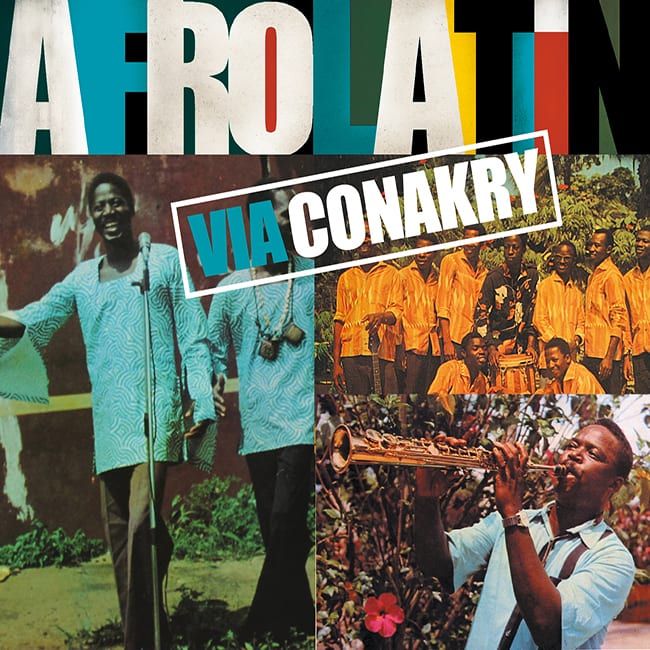

Via Conakry

Compilation 2CD

Sortie le 18 Juillet 2011

Label : Syllart / Discograph

Au cours de la première partie du vingtième siècle, le découpage au cordeau de la majorité de l’Afrique par les puissances européennes introduit une modernité forcée un peu partout sur le continent. Dans les villes et les ports, le continent bruisse d’une agitation nouvelle alors que l’électricité commence sa timide apparition. A la faveur de transports maritimes en plein essor, les 78 tours des Amériques ramenés par les marins latino-américains, en particulier cubains, influencent durablement une nouvelle orientation musicale le long des littoraux africains. L’élégance désuète d’un micro monaural ou les instruments patinés par une nonchalance tropicale ajoute une saveur inédite à ces phénomènes de fusions musicales fascinantes.

Au cours de la première partie du vingtième siècle, le découpage au cordeau de la majorité de l’Afrique par les puissances européennes introduit une modernité forcée un peu partout sur le continent. Dans les villes et les ports, le continent bruisse d’une agitation nouvelle alors que l’électricité commence sa timide apparition. A la faveur de transports maritimes en plein essor, les 78 tours ramenés par les marins latino-américains, en particulier cubains, mais aussi par les soldats ou les colons européens, influencent durablement une nouvelle orientation musicale le long des côtes africaines.

A l’exception notable du Mali ou de l’Ethiopie, la plupart de ces pays littoraux connaissent un important développement musical alors que les pays enclavés à l’intérieur du continent, en raison soit d’un manque d’artistes emblématiques, d’une industrie du disque, même embryonnaire, digne de ce nom, d’une démographie réduite, d’influence culturelle moins forte ou la conjonction de plusieurs ou de la totalité de ces facteurs, privilégient souvent d’autres formes d’expressions.

Toute la façade de l’Afrique atlantique se transforme ainsi en un nouveau laboratoire de créations musicales largement influencées par le développement et la pénétration de la musique cubaine. A partir de la fin des années 1940, dans des villes côtières comme Saint-Louis, Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou, Porto Novo, Lagos, Douala ou Luanda, les orchestres locaux jouent à l’oreille les 78 tours que les marins cubains diffusent dans les estaminets avec leurs gramophones, moyennant quelques jetons. Sons, guajiras, boléros, pachangas et autres cha-cha-chas commencent à gagner le continent, les ports, les capitales comme les villes commerçantes.

L’apparition des phonographes, des premiers postes de radios à galène, les cuivres hérités des fanfares militaires coloniales, mais aussi la diffusion pionnière de la guitare dans des pays comme le Congo et la Guinée, posent les bases d’émergence d’une véritable musique moderne africaine. Celle-ci trouve dans la musique cubaine de nombreuses affinités électives, que ce soit dans l’emploi des percussions, dans les rythmes et les danses, mais aussi dans les modulations vocales. On assiste ainsi progressivement à une réinterprétation de ces musiques cubaines, mais aussi caribéennes, jazz ou rhythm’n’blues.

L’impact de la musique cubaine, une des premières musiques non occidentales à avoir été diffusée dans le monde entier sur disque, est essentiel dans l’émergence des musiques populaires africaines. En raison de l’exode des esclaves africains vers la Caraïbe et les Amériques, les liens unissant la population et la culture afro-cubaine et les pays de la façade atlantique africaine sont réels, surtout en Afrique de l’Ouest.

Afin de définir les échanges culturels et spirituels ayant lieu entre Salvador de Bahia et la côte béninoise, le grand ethnologue et photographe français Pierre Verger parlait de « flux et reflux ». Cette expression s’applique aisément aux mouvements musicaux en vigueur entre le littoral atlantique des « Amériques noires » chères à Roger Bastide et l’Afrique atlantique, pour gagner ensuite le reste du continent. Par le truchement d’échanges culturels forcés par le commerce triangulaire, on assiste à l’épanouissement de nouveaux courants musicaux dans des villes portuaires.

A La Havane, en 1860, le compositeur néo orléanais Louis Moreau Gottschalk organise La Nuit des Tropiques, où pour la première fois des tambourinaires africains partagent la vaste scène du Teatro Tacon avec des musiciens symphoniques et chanteurs lyriques d’origine européenne. Cet événement largement célébré à l’époque mais oublié depuis, scelle l’acte de naissance d’une musique de fusion, populaire et généreuse, qui va progressivement s’épanouir de part et d’autre de l’Atlantique.

Quelques années plus tard, elle prendra le nom de jazz aux Etats-Unis, avec son arrivée à La Nouvelle-Orléans. Cette fusion de rythmes noirs et blancs devient rock’n’roll à Memphis quelques décennies plus tard, avant de partir à la conquête du reste du monde. Un morceau afro-cubain enregistré à Conakry en 1968 trouve ainsi autant ses origines en Afrique que dans des villes comme La Havane ou La Nouvelle-Orléans, deux ports négriers du Nouveau Monde, décisifs dans le brassage des cultures africaines et européennes, de part et d’autre de l’océan Atlantique.

De nombreuses danses et rythmes issus des folklores africains évoluent ainsi au contact des villes mais aussi des instruments modernes, en particulier les cuivres, saxophones et trompettes en tête, mais aussi les guitares amplifiées, à partir de la fin des années 1940. Certains orchestres décident ainsi de « réafricaniser » ces musiques afro-cubaines et noires américaines écoutées sur dans les ports, sur la place publique ou diffusées sur les rares stations de radio, à commencer par celle de Brazzaville, qui émet en ondes courtes sur tout le continent selon la volonté du Général de Gaulle en 1943, comme médium de résistance en pleine Seconde Guerre Mondiale.

Amplifiés par l’émergence du trafic aérien, les voyages de plus en plus fréquents entre Afrique et Occident permettent une circulation plus rapide des disques et des dernières modes musicales. Ces allers-retours permanents le long des littoraux, puis dans les premiers aéroports sont l’une des clefs de l’émergence des musiques modernes africaines. Les bars dancings et les associations de jeunesse des villes africaines jouent également un rôle important dans la diffusion de ces musiques.

De villes en villes et de port en port, cette série Via vise à raconter les fusions musicales majestueuses ayant eu lieu entre musiques cubaines et musiques africaines. De Dakar à Kinshasa en passant par Conakry, Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Cotonou ou Brazzaville, elles évoquent des scènes musicales en mouvement permanent, touchées par une candeur, une profondeur et une sincérité d’exécution jamais démenties.

Dans les mois qui suivent la proclamation de l’indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958, le président Sékou Touré dissout tous les orchestres privés comme La Douce Parisette, Le Tropical Jazz, l’Harlem Jazz Band ou La Joviale Symphonie, des orchestres formés à un répertoire strictement occidental, fustigés comme jouant une « musique de laquais ». Il interdit notamment aux orchestres modernes de jouer des chansons populaires françaises, étant lui-même féru de musette et de trompette. Paradoxalement le français, académique à souhait, devient l’un de ses pêchés mignons et l’une des clés de la révolution guinéenne.

Mettant en œuvre une politique drastique de nationalisation du patrimoine culturel, il ordonne ainsi à l’Orchestre de la Garde Républicaine d’abandonner les marches militaires en faveur d’expressions musicales exaltant le riche patrimoine culturel du pays, en particulier celui de l’empire mandingue. Le Syli Orchestre National reflète l’implication profonde de Sékou Touré dans la politique culturelle de son pays. Création ad hoc, l’orchestre rassemble les meilleurs musiciens du pays, recrutés auprès de formations du temps colonial qu’il vient de dissoudre ou l’Orchestre Honoré Coppet, dirigé par un clarinettiste et saxophoniste martiniquais.

Sékou Touré décide la création d’une école de musique nationale, dirigée durant plusieurs années par Coppet. Musicien de l’ombre, celui-ci influence durablement la diffusion de rythmes antillais et afro-cubains en Guinée. Comme la majorité des orchestres d’Afrique et comme l’indiqueront les pochettes, avec les tenues vestimentaires, les formations guinéennes sont largement influencées par les musiques afro-cubaines, que ce soit la rumba, le cha-cha-cha, les boléros, les sons, les guajiras, mais aussi la biguine antillaise, le calypso de Trinidad ou le merengue haïtienne ou dominicaine. Les claves, les maracas et le chant en espagnol malaxé constituent la base du répertoire de nombreux orchestres.

Formé en 1960, l’Orchestre de danse de Guéckédou, rebaptisé Kebendo Jazz, est l’un des premiers orchestres à faire parler de lui au niveau national. Il remporte ainsi la deuxième Quinzaine Artistique dès 1963, suivi de près par les orchestres de Kissidougou et de Beyla. Quatre fois médaillé d’or au Festival National, le Kebendo Jazz appartient à la grande histoire de la musique guinéenne.

Nul ne sait pourquoi, en dépit de ce couronnement au plus haut niveau et de ses productions pionnières, l’orchestre ne devint jamais un orchestre national. Woulignewa est certainement le plus beau titre de cette compilation, déclassant une concurrence pourtant à son sommet. Le lyrisme mandingue incarné par la voix de Mamady Traoré et le jeu des musiciens est tout simplement transcendant. Il évoque les plus belles heures des formations cubaines des années 1950.

De tous les orchestres africains, le Bembeya Jazz est l’un de ceux qui a donné ses lettres de noblesse à la musique moderne du continent, ambassadeur inlassable de la politique d’authenticité culturelle promue par le président guinéen Sékou Touré. De 1965, date de sa nationalisation à 1973, décès de son chanteur de charme, le Bembeya Jazz atteint son apogée. Par un investissement total dans son art et la qualité de ses musiciens, le Bembeya Jazz a bel et bien enclenché la modernisation des musiques africaines.

La formation voit le jour à Beyla, une préfecture située non loin de la frontière ivoirienne et libérienne, en avril 1961 en qualité d’orchestre moderne départemental, selon la volonté du préfet Emile Condé. Inspiré par les grands ensembles cubains, mais aussi par les formations congolaises comme l’African Jazz ou l’OK Jazz, l’orchestre de Beyla rassemble le chef d’orchestre et bassiste Hamidou Diaouné, le chanteur Salifou Kaba, les trompettistes Mohamed « Asken » Kaba et Sékou « le Grow » Camara, Traoré « Gros Bois » Bangaly au saxophone ténor, Koné Mory Mangala à la batterie, Mamadou Camara à la guitare médium, Siaka Diabaté au tumba et le jeune Sékou Diabaté à la guitare soliste.

Issus d’horizons divers, chauffeurs, ouvriers, médecins ou instituteurs, tous ces musiciens participent à la politique dite de nivellement social voulue par le tout puissant Parti Démocratique de Guinée. En 1963, l’arrivée de Demba Camara, ébéniste de son état et de son ami et collègue Salifou Kaba insuffle à l’orchestre une dynamique nouvelle, tout comme l’emploi de la guitare électrique par Sékou Diabaté, formé auprès de son cousin, le virtuose Papa Diabaté. Leurs voix pleines d’émotions se marient à merveille, apportant une chaleureuse alchimie à l’orchestre, qui adopte alors définitivement le nom de Bembeya, en hommage à la rivière qui traverse Beyla.

Le Bembeya remporte avec fierté le Festival National des Arts en 1964 et en 1965 dans la catégorie orchestre moderne, organisé dans l’enceinte de l’imposant Palais du Peuple de Conakry. Un décret présidentiel affecte l’orchestre à Conakry, où il se retrouve aux côtés de l’Orchestre du Jardin de Guinée ou de l’Orchestre de la Paillote. Un sentiment d’émulation collective pousse la formation à se surpasser dans ses recherches musicales.

Devenu Bembeya Jazz National, il est invité par Fidel Castro à venir jouer durant un mois et demi à Cuba, en compagnie du ballet Djoliba National. La voix de Demba Camara fait pleurer à la fois le leader de la révolution et Abelardo Barroso, le grand chanteur de l’Orquesta Sensacion. L’orchestre tisse des liens très forts à Cuba, où il retournera jouer en 1978.

Le Bembeya Jazz prend ses fonctions le 1er novembre 1966 au dancing du Jardin de Guinée, où il joue tous les soirs avant de passer au club La Paillote et de bientôt dépasser tous ses rivaux. Le saxophoniste soprano Clément Dorego rejoint l’orchestre en 1967 et devient l’une des clés de voûte du son Bembeya, à base de cuivres rutilants et d’intonations cubaines très prononcées.

Irrésistible, Sabor de Guajira puise dans des émotions universelles. La section vocale du Bembeya Jazz est admirablement rehaussée par deux trompettes et deux sax ténor explosifs alors que Demba Camara, soutenu par les chœurs de Salif Kaba réalise un sans-faute vocal. Ses intonations rappellent celle de grands salseros africains comme Sada Ly, Laba Sosseh ou Amara Touré. Ce morceau est paru en face b du premier 45 tours du Bembeya Jazz, République Guinée en 1968.

L’année suivante, moins intense et plus respectueux d’une orthodoxie cubaine, Montuno de la Sierra s’impose comme un nouveau classique de la période marquée par le règne vocal de l’irrésistible Demba Camara jusqu’à son décès tragique en 1973. Ouvrant la face b du premier album de l’orchestre, Bembeyako est aussi l’un des premiers 45 tours du Bembeya Jazz en 1970, avec Dagna en face b. Incarné par la guitare aérienne de Sékou Diabaté, ce titre gracieux montre Demba à son sommet, annonçant la mélodie de Beni Baralé quelques mois plus tard.

Popularisé par Joseito Fernandez en 1929, Guantanamera est un classique universel joué par de nombreux interprètes africains. Le Bembeya ne s’y trompe pas en 1969, enregistrant l’une des versions définitives du continent, avec un clin d’œil au Seyni du Gambien Laba Sosseh. Paru en 1971, Festival National est un charmant titre géographique qui annonce les destinations visitées par l’orchestre phare du régime de Sékou Touré. La même année, Bembeya est un indicatif tout trouvé pour l’orchestre qui demeure le monument de la musique moderne guinéenne, récompensé en 2011 du prix du « meilleur orchestre africain » des cinquante années écoulées alors que la formation célèbre son demi-siècle d’existence.

Formation pionnière et moderniste des nuits de Conakry, l’Orchestre de la Bonne Auberge est une formation qui trouve ses racines à l’époque coloniale. Au cours des premières années d’indépendance, l’orchestre évolue en Orchestre La Paillote, futurs Keletigui & ses Tambourinis. La pachanga Boum à Conakry et les cha-cha-cha Checheré et Kindiakayé Bara Tongo coupe PDG illustrent comment cet orchestre fut l’un des premiers à intégrer les rythmes afro-cubains à son répertoire.

Pilier du régime de Sékou Touré, avec des cadres cubains, la première formation de l’Orchestre de la Garde Républicaine interprète Quinzan, un morceau qui sera notamment repris par Keletigui. En face b de l’unique album de l’orchestre, sixième référence du label étatique Syliphone, la deuxième formation de cet Orchestre de la Garde Républicaine grave le classique Sabouya, autre pilier du répertoire guinéen.

A la fin de l’année 1962, le Syli Orchestre laisse la place à deux grands orchestres à Conakry. Le saxophoniste Keletigui Traoré prend la direction de l’Orchestre de la Paillote, qui prend résidence dans le dancing du même nom alors que le trompettiste Balla Onivogui hérite de la direction de l’Orchestre du Jardin de Guinée, installé également dans un dancing moderne. A partir de 1967, ces deux groupes sont rebaptisés du nom de leurs leaders respectifs.

N’Djiguinira est le dernier titre du premier album de Orchestre La Paillote, première référence en 33 tours du label Syliphone en 1967. Les délicieux Chéri Iwato Min, Fruita Guinée et Sabouya figurent eux sur le remarquable deuxième album de l’Orchestre de la Paillote. Atmosphériques à souhait, les instrumentaux Yamalele et Yafa Nema figurent sur la rarissime compilation « Dansons à Conakry » parue en 1966.

Au sein de la hiérarchie musicale guinéenne, l’influence de Keletigui & Ses Tambourinis se situe juste derrière celle du Bembeya Jazz. Ayant, entre autres innovations, introduit la flûte cubaine dans la musique moderne guinéenne, Keletigui Traoré est l’un des piliers et pionniers de la culture locale, autant à l’aise dans le folklore que dans le jazz, la musette et bien entendu l’afro-cubain, un registre dans lequel excelle l’orchestre. Nosotros est la face b de la première référence 45 tours du label Syliphone, nimbé d’une réjouissante candeur exprimée par Keletigui.

Cigarettes Allumettes est l’un des premiers classiques de l’orchestre, en face b de son deuxième 45 tours. L’élégant Guajira Con Tumbao illustre la force de frappe de l’orchestre dirigé par Keletigui Traoré, ici au grand complet, avec ses douze musiciens. Le balafon de Sannah Diabaté répond à la tumba et apporte une touche mandingue à ce classique du répertoire agreste afro-cubain.

Outre une passion commune pour la métaphysique marxiste, le rapprochement de la Guinée de Sékou Touré avec le régime castriste n’est sans doute pas étranger aux liens unissant les musiques des deux pays. La musique cubaine avec la chanson française, mais aussi les biguines antillaises, la rumba congolaise ou le high-life ghanéen font partie des musiques les plus écoutées et jouées en Guinée à la croisée des années 1950 et 1960. Comme le Bembeya Jazz en 1965, Keletigui & Ses Tambourinis vont aussi jouer à Cuba et en Europe de l’Est.

Alter ego de Sékou ‘Bembeya’ Diabaté et de son cousin et homonyme Sékou ‘Docteur’ Diabaté de Balla & Ses Balladins, le guitariste Linke Condé est l’une des forces vives de l’orchestre, tout comme le saxophoniste Momo ‘Wendel’ Soumah, qui seconde à merveille Keletigui lorsque celui-ci joue de la flûte, de l’orgue ou du balafon.

L’un des meilleurs exemples de cette complémentarité reste l’instrumental de danse Tambourinis Sax Parade en 1970, sur lequel Wendel enchaîne avec son sax alto sur le ténor de Keletigui, formant une parade irrésistible. Parus en 1972 sur deux 45 tours différents, Guanguanco a todos los barrios et Gerona son comptent parmi les derniers titres afro-cubains enregistrés par l’orchestre, avant le tour de vis du régime à l’égard des influences culturelles extérieures.

Au début des années 1960, les bars dancings Paillote et Jardin de Guinée deviennent les épicentres naturels de la vie musicale à Conakry. Secondé par son ami tromboniste Pivi Moriba, le trompettiste Balla Onivogui va faire évoluer l’orchestre en intégrant des influences jazz et cubaines. L’Orchestre du Jardin de Guinée devient l’un des phares qui éclaire les nuits de Conakry, en concurrence directe avec la formation dirigée par Keletigui Traoré.

Comme le Bembeya Jazz, ces formations commencent à enregistrer au studio La Voix de la Révolution à partir de 1966. Comme la majorité des orchestres d’Afrique et comme l’indiquent les pochettes et les instruments utilisés, les formations guinéennes sont largement influencées par les musiques afro-cubaines et caribéennes. Promu au rang d’Orchestre National en 1967, l’Orchestre du Jardin de Guinée participe au feu d’artifice musical inouï qui anime la Guinée.

Publié sous le nom de l’Orchestre du Jardin de Guinée, le premier album du groupe respire un optimisme sans faille, à l’image de sa pochette où les huit musiciens posent en tenue de scène autour de leur chef d’orchestre, entourés d’une tumba immaculée, de guitare et basse électrique rutilantes, avec en arrière-fond une végétation luxuriante.

N’na Soba ouvre cet unique album de l’Orchestre du Jardin de Guinée paru en 1968. Soumbouyaya est pour la première fois enregistré par l’orchestre de Guéckédou, avant que le Jardin de Guinée devenu Balla & Ses Balladins ne fasse un succès conséquent de cette version atmosphérique, en 1968, sur leur troisième 45 tours.

Moins allègres que celles de Keletigui, moins spontanées que celles du Bembeya, les compositions de Balla & Ses Balladins n’en demeurent pas moins nimbées par la grâce d’une exécution parfaite, à l’image du soyeux Sakhodougou, le classique mandingue plus connu sous le nom de Duga, ici transformé en une ode magnifiquement naïve à la Guinée indépendante issue du Rassemblement Démocratique Africain.

L’orchestre est l’une des premières formations guinéennes à réhabiliter les chants et danses folkloriques issues des cultures mandingue, peule ou soussou. Le répertoire afro-cubain reste également de mise, avec des incursions dans des chansons et des thèmes congolais, eux-mêmes directement inspirés par Cuba. Malgré le poids de la propagande, le chant de Manfila Kanté et la guitare de Sékou ‘Docteur’ Diabaté convolent ici pour l’éternité. Sakhodougou est une ballade mélancolique qui illustre de nombreux talents collectifs, notamment le classicisme du guitariste soliste Sékou ‘Docteur’ Diabaté, aux lignes claires.

Classique parmi les classiques du répertoire mandingue Diaraby est la deuxième version enregistrée par l’orchestre après celle réalisée au sein du Jardin de Guinée. Superbement interprétée par la voix chaude et généreuse de Manfila Kanté, cette chanson d’amour est aussi le premier 45 tours de Balla, promu orchestre national en 1968. La trompette de Balla Onivogui insuffle un swing extraordinaire au reste de l’orchestre.

Signifiant « la nouvelle mariée » en malinké, Kognö Koura est un morceau enregistré en 1971. Il illustre les promesses vocales du nouveau venu Emile Beny Soumah venu seconder au chant Manfila Kanté, selon la volonté de Pivi Moriba, qui remplace un temps Balla Onivogui à la direction de l’orchestre. Ancien soliste au sein du Bafing Jazz de Mamou, celui-ci apporte une vitalité nouvelle à la formation. Spécialisé dans l’afro-cubain et les interprétations étrangères, Soumah donne ici à l’orchestre un de ses plus grands succès.

L’orchestre de Kankan, futur Horoya Band, enregistre Sabougnouma et Keloufa dès 1965, des morceaux enregistrés par la première mouture de l’orchestre. Ils figurent sur la compilation « Rythmes Africains » qui met en avant des orchestres fédéraux issus de toutes les régions de Guinée, avec des crédits inversés sur la pochette. L’Horoya Band gagne ses galons d’éternité et devient Horoya Band National en décembre 1971 après avoir remporté trois Quinzaines Nationales. Takoulata figure sur la face b du premier 45 tours de l’Horoya Band en 1968.

Orchestre fédéral de Kissidougou, le Niandan Jazz possède une arme secrète en la personne de son chanteur Sékou Kanté et de l’exubérant guitariste Djeli. Datant de 1965, Niama est une de leur première composition. En dépit de quelques apparitions sur quatre compilations Syliphone, l’orchestre reste plutôt discret sur la scène musicale guinéenne avec seulement un seul 45 tours à son actif.

Paru sur le volume « Trio Fédéral de Pointe », où il partageait la vedette avec l’Horoya Band et le Kebendo Jazz, Fassouloukou est l’un de ces innombrables chef d’œuvre méconnus dont regorge la musique guinéenne. Il s’agit d’un ancien chant de travail des champs en malinké, modernisé ici de la plus belle des manières. Sur le même volume figure Facély Kanté, un hommage émouvant de Sékou Kanté à l’adresse du fondateur des légendaires Ballets Africains.

En 1968, le célèbre Orquesta Aragon cubain visite la Guinée. Les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Pourtant, à partir de 1971, tout comme il l’avait fait jadis pour les chansons françaises, Sékou Touré interdit le pressage par Syliphone de chansons inspirées du modèle cubain, en invoquant une fierté nationale et une défiance évidente envers le régime castriste. Les liens naturels se distendent avec Cuba alors que Sékou durcit son régime désormais fondé sur une paranoïa totalitaire.

La lune de miel des orchestres de Conakry et du reste du pays, avec la belle époque des musiques cubaines touche à sa fin. Sous la contrainte, les influences afro-cubaines se dissipent donc plus rapidement en Guinée que dans d’autres pays d’Afrique atlantique. Les instruments d’inspiration cubaine sont donc progressivement remplacés par des guitares rythmiques, des cuivres et des intonations rhythm’n’blues alors que le balafon ou la kora, viennent rappeler la culture mandingue à laquelle appartiennent la plupart des musiciens guinéens.

En 1967, « Kan ni mankan, sons et échos » marque la première référence vinyle du label Syliphone. La pochette montre une guitare électrique et des percussions mises sur le même plan, augurant d’une modernité nouvelle pour la musique guinéenne, à base d’influences cubaines. En 1978, l’album « Musique populaire guinéo-cubaine » publié à Cuba sur la marque d’état Areito, réunit le Bembeya Jazz et trois orchestres cubains dont l’Aragon, devient l’un des ultimes testaments entre les expressions musicales de ces deux pays.

Florent Mazzoleni

A l’exception notable du Mali ou de l’Ethiopie, la plupart de ces pays littoraux connaissent un important développement musical alors que les pays enclavés à l’intérieur du continent, en raison soit d’un manque d’artistes emblématiques, d’une industrie du disque, même embryonnaire, digne de ce nom, d’une démographie réduite, d’influence culturelle moins forte ou la conjonction de plusieurs ou de la totalité de ces facteurs, privilégient souvent d’autres formes d’expressions.

Toute la façade de l’Afrique atlantique se transforme ainsi en un nouveau laboratoire de créations musicales largement influencées par le développement et la pénétration de la musique cubaine. A partir de la fin des années 1940, dans des villes côtières comme Saint-Louis, Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou, Porto Novo, Lagos, Douala ou Luanda, les orchestres locaux jouent à l’oreille les 78 tours que les marins cubains diffusent dans les estaminets avec leurs gramophones, moyennant quelques jetons. Sons, guajiras, boléros, pachangas et autres cha-cha-chas commencent à gagner le continent, les ports, les capitales comme les villes commerçantes.

L’apparition des phonographes, des premiers postes de radios à galène, les cuivres hérités des fanfares militaires coloniales, mais aussi la diffusion pionnière de la guitare dans des pays comme le Congo et la Guinée, posent les bases d’émergence d’une véritable musique moderne africaine. Celle-ci trouve dans la musique cubaine de nombreuses affinités électives, que ce soit dans l’emploi des percussions, dans les rythmes et les danses, mais aussi dans les modulations vocales. On assiste ainsi progressivement à une réinterprétation de ces musiques cubaines, mais aussi caribéennes, jazz ou rhythm’n’blues.

L’impact de la musique cubaine, une des premières musiques non occidentales à avoir été diffusée dans le monde entier sur disque, est essentiel dans l’émergence des musiques populaires africaines. En raison de l’exode des esclaves africains vers la Caraïbe et les Amériques, les liens unissant la population et la culture afro-cubaine et les pays de la façade atlantique africaine sont réels, surtout en Afrique de l’Ouest.

Afin de définir les échanges culturels et spirituels ayant lieu entre Salvador de Bahia et la côte béninoise, le grand ethnologue et photographe français Pierre Verger parlait de « flux et reflux ». Cette expression s’applique aisément aux mouvements musicaux en vigueur entre le littoral atlantique des « Amériques noires » chères à Roger Bastide et l’Afrique atlantique, pour gagner ensuite le reste du continent. Par le truchement d’échanges culturels forcés par le commerce triangulaire, on assiste à l’épanouissement de nouveaux courants musicaux dans des villes portuaires.

A La Havane, en 1860, le compositeur néo orléanais Louis Moreau Gottschalk organise La Nuit des Tropiques, où pour la première fois des tambourinaires africains partagent la vaste scène du Teatro Tacon avec des musiciens symphoniques et chanteurs lyriques d’origine européenne. Cet événement largement célébré à l’époque mais oublié depuis, scelle l’acte de naissance d’une musique de fusion, populaire et généreuse, qui va progressivement s’épanouir de part et d’autre de l’Atlantique.

Quelques années plus tard, elle prendra le nom de jazz aux Etats-Unis, avec son arrivée à La Nouvelle-Orléans. Cette fusion de rythmes noirs et blancs devient rock’n’roll à Memphis quelques décennies plus tard, avant de partir à la conquête du reste du monde. Un morceau afro-cubain enregistré à Conakry en 1968 trouve ainsi autant ses origines en Afrique que dans des villes comme La Havane ou La Nouvelle-Orléans, deux ports négriers du Nouveau Monde, décisifs dans le brassage des cultures africaines et européennes, de part et d’autre de l’océan Atlantique.

De nombreuses danses et rythmes issus des folklores africains évoluent ainsi au contact des villes mais aussi des instruments modernes, en particulier les cuivres, saxophones et trompettes en tête, mais aussi les guitares amplifiées, à partir de la fin des années 1940. Certains orchestres décident ainsi de « réafricaniser » ces musiques afro-cubaines et noires américaines écoutées sur dans les ports, sur la place publique ou diffusées sur les rares stations de radio, à commencer par celle de Brazzaville, qui émet en ondes courtes sur tout le continent selon la volonté du Général de Gaulle en 1943, comme médium de résistance en pleine Seconde Guerre Mondiale.

Amplifiés par l’émergence du trafic aérien, les voyages de plus en plus fréquents entre Afrique et Occident permettent une circulation plus rapide des disques et des dernières modes musicales. Ces allers-retours permanents le long des littoraux, puis dans les premiers aéroports sont l’une des clefs de l’émergence des musiques modernes africaines. Les bars dancings et les associations de jeunesse des villes africaines jouent également un rôle important dans la diffusion de ces musiques.

De villes en villes et de port en port, cette série Via vise à raconter les fusions musicales majestueuses ayant eu lieu entre musiques cubaines et musiques africaines. De Dakar à Kinshasa en passant par Conakry, Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Cotonou ou Brazzaville, elles évoquent des scènes musicales en mouvement permanent, touchées par une candeur, une profondeur et une sincérité d’exécution jamais démenties.

Dans les mois qui suivent la proclamation de l’indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958, le président Sékou Touré dissout tous les orchestres privés comme La Douce Parisette, Le Tropical Jazz, l’Harlem Jazz Band ou La Joviale Symphonie, des orchestres formés à un répertoire strictement occidental, fustigés comme jouant une « musique de laquais ». Il interdit notamment aux orchestres modernes de jouer des chansons populaires françaises, étant lui-même féru de musette et de trompette. Paradoxalement le français, académique à souhait, devient l’un de ses pêchés mignons et l’une des clés de la révolution guinéenne.

Mettant en œuvre une politique drastique de nationalisation du patrimoine culturel, il ordonne ainsi à l’Orchestre de la Garde Républicaine d’abandonner les marches militaires en faveur d’expressions musicales exaltant le riche patrimoine culturel du pays, en particulier celui de l’empire mandingue. Le Syli Orchestre National reflète l’implication profonde de Sékou Touré dans la politique culturelle de son pays. Création ad hoc, l’orchestre rassemble les meilleurs musiciens du pays, recrutés auprès de formations du temps colonial qu’il vient de dissoudre ou l’Orchestre Honoré Coppet, dirigé par un clarinettiste et saxophoniste martiniquais.

Sékou Touré décide la création d’une école de musique nationale, dirigée durant plusieurs années par Coppet. Musicien de l’ombre, celui-ci influence durablement la diffusion de rythmes antillais et afro-cubains en Guinée. Comme la majorité des orchestres d’Afrique et comme l’indiqueront les pochettes, avec les tenues vestimentaires, les formations guinéennes sont largement influencées par les musiques afro-cubaines, que ce soit la rumba, le cha-cha-cha, les boléros, les sons, les guajiras, mais aussi la biguine antillaise, le calypso de Trinidad ou le merengue haïtienne ou dominicaine. Les claves, les maracas et le chant en espagnol malaxé constituent la base du répertoire de nombreux orchestres.

Formé en 1960, l’Orchestre de danse de Guéckédou, rebaptisé Kebendo Jazz, est l’un des premiers orchestres à faire parler de lui au niveau national. Il remporte ainsi la deuxième Quinzaine Artistique dès 1963, suivi de près par les orchestres de Kissidougou et de Beyla. Quatre fois médaillé d’or au Festival National, le Kebendo Jazz appartient à la grande histoire de la musique guinéenne.

Nul ne sait pourquoi, en dépit de ce couronnement au plus haut niveau et de ses productions pionnières, l’orchestre ne devint jamais un orchestre national. Woulignewa est certainement le plus beau titre de cette compilation, déclassant une concurrence pourtant à son sommet. Le lyrisme mandingue incarné par la voix de Mamady Traoré et le jeu des musiciens est tout simplement transcendant. Il évoque les plus belles heures des formations cubaines des années 1950.

De tous les orchestres africains, le Bembeya Jazz est l’un de ceux qui a donné ses lettres de noblesse à la musique moderne du continent, ambassadeur inlassable de la politique d’authenticité culturelle promue par le président guinéen Sékou Touré. De 1965, date de sa nationalisation à 1973, décès de son chanteur de charme, le Bembeya Jazz atteint son apogée. Par un investissement total dans son art et la qualité de ses musiciens, le Bembeya Jazz a bel et bien enclenché la modernisation des musiques africaines.

La formation voit le jour à Beyla, une préfecture située non loin de la frontière ivoirienne et libérienne, en avril 1961 en qualité d’orchestre moderne départemental, selon la volonté du préfet Emile Condé. Inspiré par les grands ensembles cubains, mais aussi par les formations congolaises comme l’African Jazz ou l’OK Jazz, l’orchestre de Beyla rassemble le chef d’orchestre et bassiste Hamidou Diaouné, le chanteur Salifou Kaba, les trompettistes Mohamed « Asken » Kaba et Sékou « le Grow » Camara, Traoré « Gros Bois » Bangaly au saxophone ténor, Koné Mory Mangala à la batterie, Mamadou Camara à la guitare médium, Siaka Diabaté au tumba et le jeune Sékou Diabaté à la guitare soliste.

Issus d’horizons divers, chauffeurs, ouvriers, médecins ou instituteurs, tous ces musiciens participent à la politique dite de nivellement social voulue par le tout puissant Parti Démocratique de Guinée. En 1963, l’arrivée de Demba Camara, ébéniste de son état et de son ami et collègue Salifou Kaba insuffle à l’orchestre une dynamique nouvelle, tout comme l’emploi de la guitare électrique par Sékou Diabaté, formé auprès de son cousin, le virtuose Papa Diabaté. Leurs voix pleines d’émotions se marient à merveille, apportant une chaleureuse alchimie à l’orchestre, qui adopte alors définitivement le nom de Bembeya, en hommage à la rivière qui traverse Beyla.

Le Bembeya remporte avec fierté le Festival National des Arts en 1964 et en 1965 dans la catégorie orchestre moderne, organisé dans l’enceinte de l’imposant Palais du Peuple de Conakry. Un décret présidentiel affecte l’orchestre à Conakry, où il se retrouve aux côtés de l’Orchestre du Jardin de Guinée ou de l’Orchestre de la Paillote. Un sentiment d’émulation collective pousse la formation à se surpasser dans ses recherches musicales.

Devenu Bembeya Jazz National, il est invité par Fidel Castro à venir jouer durant un mois et demi à Cuba, en compagnie du ballet Djoliba National. La voix de Demba Camara fait pleurer à la fois le leader de la révolution et Abelardo Barroso, le grand chanteur de l’Orquesta Sensacion. L’orchestre tisse des liens très forts à Cuba, où il retournera jouer en 1978.

Le Bembeya Jazz prend ses fonctions le 1er novembre 1966 au dancing du Jardin de Guinée, où il joue tous les soirs avant de passer au club La Paillote et de bientôt dépasser tous ses rivaux. Le saxophoniste soprano Clément Dorego rejoint l’orchestre en 1967 et devient l’une des clés de voûte du son Bembeya, à base de cuivres rutilants et d’intonations cubaines très prononcées.

Irrésistible, Sabor de Guajira puise dans des émotions universelles. La section vocale du Bembeya Jazz est admirablement rehaussée par deux trompettes et deux sax ténor explosifs alors que Demba Camara, soutenu par les chœurs de Salif Kaba réalise un sans-faute vocal. Ses intonations rappellent celle de grands salseros africains comme Sada Ly, Laba Sosseh ou Amara Touré. Ce morceau est paru en face b du premier 45 tours du Bembeya Jazz, République Guinée en 1968.

L’année suivante, moins intense et plus respectueux d’une orthodoxie cubaine, Montuno de la Sierra s’impose comme un nouveau classique de la période marquée par le règne vocal de l’irrésistible Demba Camara jusqu’à son décès tragique en 1973. Ouvrant la face b du premier album de l’orchestre, Bembeyako est aussi l’un des premiers 45 tours du Bembeya Jazz en 1970, avec Dagna en face b. Incarné par la guitare aérienne de Sékou Diabaté, ce titre gracieux montre Demba à son sommet, annonçant la mélodie de Beni Baralé quelques mois plus tard.

Popularisé par Joseito Fernandez en 1929, Guantanamera est un classique universel joué par de nombreux interprètes africains. Le Bembeya ne s’y trompe pas en 1969, enregistrant l’une des versions définitives du continent, avec un clin d’œil au Seyni du Gambien Laba Sosseh. Paru en 1971, Festival National est un charmant titre géographique qui annonce les destinations visitées par l’orchestre phare du régime de Sékou Touré. La même année, Bembeya est un indicatif tout trouvé pour l’orchestre qui demeure le monument de la musique moderne guinéenne, récompensé en 2011 du prix du « meilleur orchestre africain » des cinquante années écoulées alors que la formation célèbre son demi-siècle d’existence.

Formation pionnière et moderniste des nuits de Conakry, l’Orchestre de la Bonne Auberge est une formation qui trouve ses racines à l’époque coloniale. Au cours des premières années d’indépendance, l’orchestre évolue en Orchestre La Paillote, futurs Keletigui & ses Tambourinis. La pachanga Boum à Conakry et les cha-cha-cha Checheré et Kindiakayé Bara Tongo coupe PDG illustrent comment cet orchestre fut l’un des premiers à intégrer les rythmes afro-cubains à son répertoire.

Pilier du régime de Sékou Touré, avec des cadres cubains, la première formation de l’Orchestre de la Garde Républicaine interprète Quinzan, un morceau qui sera notamment repris par Keletigui. En face b de l’unique album de l’orchestre, sixième référence du label étatique Syliphone, la deuxième formation de cet Orchestre de la Garde Républicaine grave le classique Sabouya, autre pilier du répertoire guinéen.

A la fin de l’année 1962, le Syli Orchestre laisse la place à deux grands orchestres à Conakry. Le saxophoniste Keletigui Traoré prend la direction de l’Orchestre de la Paillote, qui prend résidence dans le dancing du même nom alors que le trompettiste Balla Onivogui hérite de la direction de l’Orchestre du Jardin de Guinée, installé également dans un dancing moderne. A partir de 1967, ces deux groupes sont rebaptisés du nom de leurs leaders respectifs.

N’Djiguinira est le dernier titre du premier album de Orchestre La Paillote, première référence en 33 tours du label Syliphone en 1967. Les délicieux Chéri Iwato Min, Fruita Guinée et Sabouya figurent eux sur le remarquable deuxième album de l’Orchestre de la Paillote. Atmosphériques à souhait, les instrumentaux Yamalele et Yafa Nema figurent sur la rarissime compilation « Dansons à Conakry » parue en 1966.

Au sein de la hiérarchie musicale guinéenne, l’influence de Keletigui & Ses Tambourinis se situe juste derrière celle du Bembeya Jazz. Ayant, entre autres innovations, introduit la flûte cubaine dans la musique moderne guinéenne, Keletigui Traoré est l’un des piliers et pionniers de la culture locale, autant à l’aise dans le folklore que dans le jazz, la musette et bien entendu l’afro-cubain, un registre dans lequel excelle l’orchestre. Nosotros est la face b de la première référence 45 tours du label Syliphone, nimbé d’une réjouissante candeur exprimée par Keletigui.

Cigarettes Allumettes est l’un des premiers classiques de l’orchestre, en face b de son deuxième 45 tours. L’élégant Guajira Con Tumbao illustre la force de frappe de l’orchestre dirigé par Keletigui Traoré, ici au grand complet, avec ses douze musiciens. Le balafon de Sannah Diabaté répond à la tumba et apporte une touche mandingue à ce classique du répertoire agreste afro-cubain.

Outre une passion commune pour la métaphysique marxiste, le rapprochement de la Guinée de Sékou Touré avec le régime castriste n’est sans doute pas étranger aux liens unissant les musiques des deux pays. La musique cubaine avec la chanson française, mais aussi les biguines antillaises, la rumba congolaise ou le high-life ghanéen font partie des musiques les plus écoutées et jouées en Guinée à la croisée des années 1950 et 1960. Comme le Bembeya Jazz en 1965, Keletigui & Ses Tambourinis vont aussi jouer à Cuba et en Europe de l’Est.

Alter ego de Sékou ‘Bembeya’ Diabaté et de son cousin et homonyme Sékou ‘Docteur’ Diabaté de Balla & Ses Balladins, le guitariste Linke Condé est l’une des forces vives de l’orchestre, tout comme le saxophoniste Momo ‘Wendel’ Soumah, qui seconde à merveille Keletigui lorsque celui-ci joue de la flûte, de l’orgue ou du balafon.

L’un des meilleurs exemples de cette complémentarité reste l’instrumental de danse Tambourinis Sax Parade en 1970, sur lequel Wendel enchaîne avec son sax alto sur le ténor de Keletigui, formant une parade irrésistible. Parus en 1972 sur deux 45 tours différents, Guanguanco a todos los barrios et Gerona son comptent parmi les derniers titres afro-cubains enregistrés par l’orchestre, avant le tour de vis du régime à l’égard des influences culturelles extérieures.

Au début des années 1960, les bars dancings Paillote et Jardin de Guinée deviennent les épicentres naturels de la vie musicale à Conakry. Secondé par son ami tromboniste Pivi Moriba, le trompettiste Balla Onivogui va faire évoluer l’orchestre en intégrant des influences jazz et cubaines. L’Orchestre du Jardin de Guinée devient l’un des phares qui éclaire les nuits de Conakry, en concurrence directe avec la formation dirigée par Keletigui Traoré.

Comme le Bembeya Jazz, ces formations commencent à enregistrer au studio La Voix de la Révolution à partir de 1966. Comme la majorité des orchestres d’Afrique et comme l’indiquent les pochettes et les instruments utilisés, les formations guinéennes sont largement influencées par les musiques afro-cubaines et caribéennes. Promu au rang d’Orchestre National en 1967, l’Orchestre du Jardin de Guinée participe au feu d’artifice musical inouï qui anime la Guinée.

Publié sous le nom de l’Orchestre du Jardin de Guinée, le premier album du groupe respire un optimisme sans faille, à l’image de sa pochette où les huit musiciens posent en tenue de scène autour de leur chef d’orchestre, entourés d’une tumba immaculée, de guitare et basse électrique rutilantes, avec en arrière-fond une végétation luxuriante.

N’na Soba ouvre cet unique album de l’Orchestre du Jardin de Guinée paru en 1968. Soumbouyaya est pour la première fois enregistré par l’orchestre de Guéckédou, avant que le Jardin de Guinée devenu Balla & Ses Balladins ne fasse un succès conséquent de cette version atmosphérique, en 1968, sur leur troisième 45 tours.

Moins allègres que celles de Keletigui, moins spontanées que celles du Bembeya, les compositions de Balla & Ses Balladins n’en demeurent pas moins nimbées par la grâce d’une exécution parfaite, à l’image du soyeux Sakhodougou, le classique mandingue plus connu sous le nom de Duga, ici transformé en une ode magnifiquement naïve à la Guinée indépendante issue du Rassemblement Démocratique Africain.

L’orchestre est l’une des premières formations guinéennes à réhabiliter les chants et danses folkloriques issues des cultures mandingue, peule ou soussou. Le répertoire afro-cubain reste également de mise, avec des incursions dans des chansons et des thèmes congolais, eux-mêmes directement inspirés par Cuba. Malgré le poids de la propagande, le chant de Manfila Kanté et la guitare de Sékou ‘Docteur’ Diabaté convolent ici pour l’éternité. Sakhodougou est une ballade mélancolique qui illustre de nombreux talents collectifs, notamment le classicisme du guitariste soliste Sékou ‘Docteur’ Diabaté, aux lignes claires.

Classique parmi les classiques du répertoire mandingue Diaraby est la deuxième version enregistrée par l’orchestre après celle réalisée au sein du Jardin de Guinée. Superbement interprétée par la voix chaude et généreuse de Manfila Kanté, cette chanson d’amour est aussi le premier 45 tours de Balla, promu orchestre national en 1968. La trompette de Balla Onivogui insuffle un swing extraordinaire au reste de l’orchestre.

Signifiant « la nouvelle mariée » en malinké, Kognö Koura est un morceau enregistré en 1971. Il illustre les promesses vocales du nouveau venu Emile Beny Soumah venu seconder au chant Manfila Kanté, selon la volonté de Pivi Moriba, qui remplace un temps Balla Onivogui à la direction de l’orchestre. Ancien soliste au sein du Bafing Jazz de Mamou, celui-ci apporte une vitalité nouvelle à la formation. Spécialisé dans l’afro-cubain et les interprétations étrangères, Soumah donne ici à l’orchestre un de ses plus grands succès.

L’orchestre de Kankan, futur Horoya Band, enregistre Sabougnouma et Keloufa dès 1965, des morceaux enregistrés par la première mouture de l’orchestre. Ils figurent sur la compilation « Rythmes Africains » qui met en avant des orchestres fédéraux issus de toutes les régions de Guinée, avec des crédits inversés sur la pochette. L’Horoya Band gagne ses galons d’éternité et devient Horoya Band National en décembre 1971 après avoir remporté trois Quinzaines Nationales. Takoulata figure sur la face b du premier 45 tours de l’Horoya Band en 1968.

Orchestre fédéral de Kissidougou, le Niandan Jazz possède une arme secrète en la personne de son chanteur Sékou Kanté et de l’exubérant guitariste Djeli. Datant de 1965, Niama est une de leur première composition. En dépit de quelques apparitions sur quatre compilations Syliphone, l’orchestre reste plutôt discret sur la scène musicale guinéenne avec seulement un seul 45 tours à son actif.

Paru sur le volume « Trio Fédéral de Pointe », où il partageait la vedette avec l’Horoya Band et le Kebendo Jazz, Fassouloukou est l’un de ces innombrables chef d’œuvre méconnus dont regorge la musique guinéenne. Il s’agit d’un ancien chant de travail des champs en malinké, modernisé ici de la plus belle des manières. Sur le même volume figure Facély Kanté, un hommage émouvant de Sékou Kanté à l’adresse du fondateur des légendaires Ballets Africains.

En 1968, le célèbre Orquesta Aragon cubain visite la Guinée. Les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Pourtant, à partir de 1971, tout comme il l’avait fait jadis pour les chansons françaises, Sékou Touré interdit le pressage par Syliphone de chansons inspirées du modèle cubain, en invoquant une fierté nationale et une défiance évidente envers le régime castriste. Les liens naturels se distendent avec Cuba alors que Sékou durcit son régime désormais fondé sur une paranoïa totalitaire.

La lune de miel des orchestres de Conakry et du reste du pays, avec la belle époque des musiques cubaines touche à sa fin. Sous la contrainte, les influences afro-cubaines se dissipent donc plus rapidement en Guinée que dans d’autres pays d’Afrique atlantique. Les instruments d’inspiration cubaine sont donc progressivement remplacés par des guitares rythmiques, des cuivres et des intonations rhythm’n’blues alors que le balafon ou la kora, viennent rappeler la culture mandingue à laquelle appartiennent la plupart des musiciens guinéens.

En 1967, « Kan ni mankan, sons et échos » marque la première référence vinyle du label Syliphone. La pochette montre une guitare électrique et des percussions mises sur le même plan, augurant d’une modernité nouvelle pour la musique guinéenne, à base d’influences cubaines. En 1978, l’album « Musique populaire guinéo-cubaine » publié à Cuba sur la marque d’état Areito, réunit le Bembeya Jazz et trois orchestres cubains dont l’Aragon, devient l’un des ultimes testaments entre les expressions musicales de ces deux pays.

Florent Mazzoleni