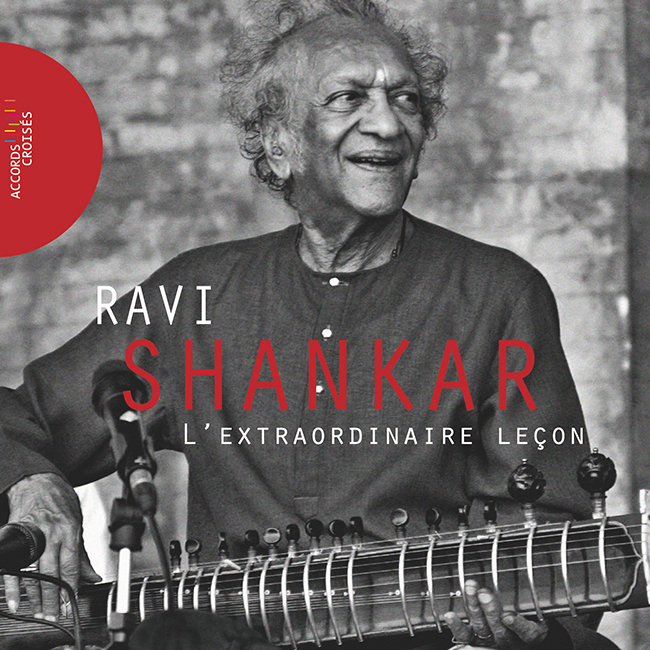

Ravi Shankar

L’Extraordinaire leçon

Sortie le 18 nov 2010

Label : Accords Croisés

DVD

1. DOCUMENTAIRE. 53’20

RAVI SHANKAR – L’EXTRAORDINAIRE LECON

2. UNE MASTERCLASS. 53’21

PARIS SALLE PLEYEL – 2 SEPT 2008

3. FESTIVAL – 32’52

THE RAVI SHANKAR CENTRE.

Delhi, Février 2009

Avec :

Manjiri Asanare-Kelkar, Inde du Nord, Kayal vocal

Divya Devaguptatu, Inde du Sud, danse Bahratanatyan

Jayaterth Mevundi, Inde du Nord, Khayal vocal

Uma Sharma, Inde du Nord, danse Kathak

Lalgudi G.R.J, Krishnan & Laloudi Vijayalakshmi, musique carnatique

« Namaskar, mes amis ». Le lundi 1er septembre 2008, Ravi Shankar est sur la scène de la Salle Pleyel. Chacun sait qu’il s’agit de son dernier concert en Europe. Le lendemain, il donnera dans la même salle une master class, qui sera sa dernière rencontre avec le public français. Le symbole est fort : le musicien indien le plus célèbre de l’histoire choisit de s’en aller en donnant à la suite un concert et une conférence. La performance et la transmission, la démonstration et l’explication : tout Ravi Shankar est dans cette double démarche.

Le virtuose dont les intuitions géniales laissent pantois les plus grands connaisseurs de la musique hindoustanie et le pédagogue qui, inlassablement, explique aux Occidentaux ce que signifie le mot de raga, le compagnon d’aventures musicales de Yehudi Menuhin et l’initiateur des Beatles… Sa carrière n’est pas seulement exceptionnelle pour sa longévité, elle est aussi l’accomplissement d’une œuvre immense d’instrumentiste, de compositeur, de vulgarisateur, de professeur, d’expérimentateur, de pédagogue. Pour des millions d’humains, Ravi Shankar incarne à lui seul l’immense domaine de la musique classique indienne. Si on n’en connaît qu’un seul nom, c’est le sien – et même en Inde.

1. DOCUMENTAIRE. 53’20

RAVI SHANKAR – L’EXTRAORDINAIRE LECON

2. UNE MASTERCLASS. 53’21

PARIS SALLE PLEYEL – 2 SEPT 2008

3. FESTIVAL – 32’52

THE RAVI SHANKAR CENTRE.

Delhi, Février 2009

Avec :

Manjiri Asanare-Kelkar, Inde du Nord, Kayal vocal

Divya Devaguptatu, Inde du Sud, danse Bahratanatyan

Jayaterth Mevundi, Inde du Nord, Khayal vocal

Uma Sharma, Inde du Nord, danse Kathak

Lalgudi G.R.J, Krishnan & Laloudi Vijayalakshmi, musique carnatique

« Namaskar, mes amis ». Le lundi 1er septembre 2008, Ravi Shankar est sur la scène de la Salle Pleyel. Chacun sait qu’il s’agit de son dernier concert en Europe. Le lendemain, il donnera dans la même salle une master class, qui sera sa dernière rencontre avec le public français. Le symbole est fort : le musicien indien le plus célèbre de l’histoire choisit de s’en aller en donnant à la suite un concert et une conférence. La performance et la transmission, la démonstration et l’explication : tout Ravi Shankar est dans cette double démarche.

Le virtuose dont les intuitions géniales laissent pantois les plus grands connaisseurs de la musique hindoustanie et le pédagogue qui, inlassablement, explique aux Occidentaux ce que signifie le mot de raga, le compagnon d’aventures musicales de Yehudi Menuhin et l’initiateur des Beatles… Sa carrière n’est pas seulement exceptionnelle pour sa longévité, elle est aussi l’accomplissement d’une œuvre immense d’instrumentiste, de compositeur, de vulgarisateur, de professeur, d’expérimentateur, de pédagogue. Pour des millions d’humains, Ravi Shankar incarne à lui seul l’immense domaine de la musique classique indienne. Si on n’en connaît qu’un seul nom, c’est le sien – et même en Inde.

« Namaskar, mes amis ». Le lundi 1er septembre 2008, Ravi Shankar est sur la scène de la Salle Pleyel. Chacun sait qu’il s’agit de son dernier concert en Europe. Le lendemain, il donnera dans la même salle une master class, qui sera sa dernière rencontre avec le public français. Le symbole est fort : le musicien indien le plus célèbre de l’histoire choisit de s’en aller en donnant à la suite un concert et une conférence. La performance et la transmission, la démonstration et l’explication : tout Ravi Shankar est dans cette double démarche. Le virtuose dont les intuitions géniales laissent pantois les plus grands connaisseurs de la musique hindoustanie et le pédagogue qui, inlassablement, explique aux Occidentaux ce que signifie le mot de raga, le compagnon d’aventures musicales de Yehudi Menuhin et l’initiateur des Beatles… Sa carrière n’est pas seulement exceptionnelle pour sa longévité, elle est aussi l’accomplissement d’une œuvre immense d’instrumentiste, de compositeur, de vulgarisateur, de professeur, d’expérimentateur, de pédagogue. Pour des millions d’humains, Ravi Shankar incarne à lui seul l’immense domaine de la musique classique indienne. Si on n’en connaît qu’un seul nom, c’est le sien – et même en Inde.

Dans cet adieu parisien de 2008, un autre symbole est plus saisissant encore : d’une certaine manière, Ravi Shankar est né en France. Au jour de sa naissance à Bénarès en 1920, son nom bengali est Robindro Shaunkor. Son père préfère la graphie et la prononciation sanskrite de Ravindra Shankar. Le garçon préfère Ravi tout court, qui est le mot désignant le soleil.

Il fait usage de ce nom lorsque, le mardi 3 mars 1931, il monte sur la scène du théâtre des Champs-Élysées, à Paris. La salle où fut créé Le Sacre du printemps affiche « danses et musique hindoues par Uday Shankar et sa troupe ». Sous la coupole peinte par Maurice Denis, on entend pour la première fois à Paris le sitar, le sarod, la vina, le sarangi, on découvre des pas, des rythmes, des costumes, des mélodies très curieux pour l’oreille et l’œil occidental. Sur scène, une douzaine d’artistes dont ce petit garçon qui vient d’avoir onze ans et qui découvre ce soir-là ce que signifie être un artiste devant un public.

Avec les musiciens et danseurs rassemblés par son frère Uday, de vingt ans son aîné, Ravi Shankar apprend un peu de chaque instrument, de chaque style de danse, de chaque technique de chant. Sur scène, il danse des petits rôles de démon-singe, chante et joue un peu de percussions. Arrivé quelques mois plus tôt à Paris avec toute la troupe, il a ardemment répété tout en apprenant à la fois le français, quelques prières catholiques et tous les émois du déracinement à l’école Saint-Joseph, dans le XVIe arrondissement de Paris. Uday Shankar est un révolutionnaire qui présente la danse indienne dans une théâtralité et des trames narratives inspirées de la chorégraphie occidentale, et sa troupe emporte un succès immense : pendant sept ans, elle va voyager en Europe et aux États-Unis à la rencontre des publics lettrés d’Occident qui écarquillent les yeux devant la splendeur et la sophistication d’une culture dont ils comprennent soudain qu’elle est au moins aussi vénérable que la leur.

Lors d’un passage en Inde, Uday obtient du maharadjah de Maihar qu’il laisse son maître de musique personnel, Allauddin Khan, rejoindre la troupe pour une tournée européenne. Chacun sait que Ravi est doué mais le virtuose lui dit tout net qu’il n’arrivera jamais à rien tant qu’il papillonnera entre musique, danse, poésie et toutes les tentations offertes dans une vie de grands hôtels en Occident. En revanche, s’il retourne en Inde et se conforme à la discipline de la transmission traditionnelle de maître à disciple, Baba Allauddin Khan pourrait lui enseigner la musique.

Le sort décidera. En 1938, les tensions politiques rendent aléatoire la carrière de la troupe d’Uday Shankar en Europe. Ravi est un jeune polyglotte au fait du meilleur de la culture occidentale du moment, beau comme un astre et promis à la vie dorée d’un danseur d’exception. Rupture pour rupture, il décide de rejoindre la gharana de Maihar et l’enseignement de Baba Allauddin Khan.

Cet homme est un vertige. Le gourou chante et joue en virtuose de presque tout l’instrumentarium indien – cordes, vents et percussions, une quarantaine d’instruments. Comme il est gaucher, il se contente de retourner le sitar, le sarod ou la vina de ses élèves pour en jouer, puis prend avec le même naturel son propre instrument dont les cordes sont montées à l’inverse… Ravi Shankar le comparera plus tard à Pablo Casals ou Andrea Segovia : Pour lui Baba Allauddin Khan incarne la volonté et la sensibilité, l’enracinement et la capacité rénovatrice, la puissance créatrice et le savoir encyclopédique… « Jusqu’aux derniers jours de sa carrière de musicien – il avait dépassé depuis longtemps les quatre-vingt-dix ans –, j’ai entendu Baba Allauddin Khan répéter qu’il commençait à peine à percevoir quelques lueurs de révélation. « Maintenant que je suis sur la rive de l’océan de notre musique, disait-il, et que je vois combien il est immense, j’aimerais savoir y entrer plus profondément. » Je pense de la même manière », nous disait Pandit Ravi Shankar en 2003.

Son maître de musique transforme du tout au tout le jeune homme. Il veillait tard après les spectacles dans des suites de palaces européens. Désormais, il se lève aux premiers rayons de l’aurore, dans une bourgade de montagne où il voit plus d’insectes, de lézards et de scorpions en une seule journée qu’en une vie entière en France. Il travaille la musique douze ou quatorze heures par jour et, le reste du temps, il se soumet à la règle des relations entre le maître et son disciple dans la haute tradition indienne, en vivant à l’imitation de son gourou : pas d’alcool ni de tabac, de drogue ou de sexe, afin de concentrer l’énergie. Il ne sera pas le seul élève fameux de Baba Allauddin Khan, qui forme aussi l’immense flûtiste Pannalal Ghosh ou ses propres enfants, le virtuose du sarod Ali Akbar Khan ou la dernière grande praticienne du surbahar, Annapurna Devi, qui sera la première épouse de Ravi Shankar. La gharana de Maihar sera une pépinière de grands musiciens et le creuset d’une Renaissance de la musique hindoustanie, au moment où l’Inde se prépare à l’indépendance.

Il reste sept ans et demi auprès de son maître. Quand il le quitte et part à Bombay en 1944, Ravi Shankar est déjà célébré par les amateurs de musique savante comme un instrumentiste d’exception. Mais il n’a pas oublié son siècle, il ne se rêve pas en incarnation d’une tradition multiséculaire et immuable.

« Il y a des musiciens un peu idiots – je suis désolé de le dire – qui proclament : « Ce que je joue a deux mille ans ». C’est n’importe quoi : il y a eu dans l’histoire de notre musique tant de changements – encore que je préfère le mot de développement… »

Au contraire, Ravi Shankar plonge dans les bouleversements de son temps, dans les défis et les espoirs de l’indépendance. Il compose des musiques de ballets pour l’Indian People’s Theatre Association, il donne une musique au poème patriotique Saare Jahan Se Achcha qui en fera une sorte d’hymne national officieux, il décide d’enregistrer des disques alors que l’on prétend depuis toujours que la musique hindoustanie ne peut jamais se réduire aux trois minutes d’une face de 78 tours… « Chez les maharadjas, les musiciens étaient une propriété, comme un éléphant ou une concubine. Ils avaient l’habitude de jouer pour cent connaisseurs assis dans une cour. Avec l’indépendance, ils ont dû venir en ville, jouer à la radio, faire des disques, se produire en public. Certains étaient très arrogants. Moi, je voulais que la musique atteigne les oreilles et l’esprit du plus grand nombre sans pour autant la moderniser. »

En 1949, avant d’avoir trente ans, Ravi Shankar devient directeur musical d’All India Radio. Il affirme également que l’Orchestre national de l’Inde, s’il atteint l’excellence dans le domaine de la musique classique occidentale, peut aussi se nourrir de la tradition. Il compose des œuvres pour sitar et orchestre symphonique, croisant le fer avec les traditionnalistes qui refusent pêle-mêle les rencontres, le jeu d’instruments indiens à l’unisson comme dans les pupitres de l’orchestre occidental ou l’usage de partitions écrites. Mais Nehru en personne l’encourage, y compris quand il invente une forme scénique mêlant musique, danse traditionnelle, chorégraphie occidentale, opéra et théâtre.

Il compte parmi la poignée de créateurs qui offrent l’Inde au monde. Quand Satyajit Ray se lance dans le chantier immense et magnifique de La Trilogie d’Apu, c’est tout naturellement à Ravi Shankar qu’il en demande la bande originale. De festival en festival, la planète des cinéphiles découvre à la fois la réalité du pays-continent et les splendeurs d’une musique à la fois ancienne et actuelle.

À partir de 1954, Ravi Shankar court le monde, d’auditorium en université, de concert en conférence. Il retrouve le théâtre des Champs-Élysées, joue au musée Guimet, à Gaveau et – déjà ! – à Pleyel. En coulisses, des musiciens classiques bardés de diplômes et de récompenses viennent timidement lui poser des questions. Alors que le dodécaphonisme et mille avant-gardes démontent la musique classique occidentale, le violoniste Yehudi Menuhin tente avec lui l’aventure de la rencontre des deux plus vénérables traditions savantes. Alors qu’il enregistre aux États-Unis, sa performance impressionne les Byrds, rockers qui travaillent dans le studio voisin. Ils parleront de Ravi Shankar à George Harrison des Beatles. Une autre aventure commence : après les concerts pour les clercs, il devient en quelques années une vraie star pop, dans ces années 60 qui se rêvent spirituelles et aventureuses. Il joue à Woodstock : « Trop de gens drogués avec des cheveux longs, qui dansaient n’importe comment et croyaient faire du yoga en se tordant les bras. J’essayais de faire saisir le sens de notre musique, son sens spirituel en même temps que ses aspects divertissants. Dans la foule, il y avait des gens vraiment méditatifs et j’y ai gagné un public que j’ai toujours gardé. »

Car, même s’il prend ses distances avec le mouvement hippie, il reste une référence majeure pour les publics occidentaux. Il enregistre des musiques de films aux États-Unis, se produit avec le flûtiste Jean-Pierre Rampal ou le violoncelliste Mstislav Rostropovich, enseigne à des centaines de jeunes gens qui, au sitar ou au saxophone, trouvent chez lui la voie d’une musique dont la liberté vient tout entière de la rigueur. Il mène autant de révolutions qu’il défend de traditions, il ne recule devant aucun risque tant qu’est respecté l’esprit – et la spiritualité – de la musique. Symbole, génie, gourou, maître ? Ravi Shankar n’accepte qu’à demi les compliments et les honneurs. À ces moments-là, il glisse toujours avec un petit sourire : « Dans la musique, je crois bien qu’on n’atteint jamais de sommet. »

Bertrand Dicale

Dans cet adieu parisien de 2008, un autre symbole est plus saisissant encore : d’une certaine manière, Ravi Shankar est né en France. Au jour de sa naissance à Bénarès en 1920, son nom bengali est Robindro Shaunkor. Son père préfère la graphie et la prononciation sanskrite de Ravindra Shankar. Le garçon préfère Ravi tout court, qui est le mot désignant le soleil.

Il fait usage de ce nom lorsque, le mardi 3 mars 1931, il monte sur la scène du théâtre des Champs-Élysées, à Paris. La salle où fut créé Le Sacre du printemps affiche « danses et musique hindoues par Uday Shankar et sa troupe ». Sous la coupole peinte par Maurice Denis, on entend pour la première fois à Paris le sitar, le sarod, la vina, le sarangi, on découvre des pas, des rythmes, des costumes, des mélodies très curieux pour l’oreille et l’œil occidental. Sur scène, une douzaine d’artistes dont ce petit garçon qui vient d’avoir onze ans et qui découvre ce soir-là ce que signifie être un artiste devant un public.

Avec les musiciens et danseurs rassemblés par son frère Uday, de vingt ans son aîné, Ravi Shankar apprend un peu de chaque instrument, de chaque style de danse, de chaque technique de chant. Sur scène, il danse des petits rôles de démon-singe, chante et joue un peu de percussions. Arrivé quelques mois plus tôt à Paris avec toute la troupe, il a ardemment répété tout en apprenant à la fois le français, quelques prières catholiques et tous les émois du déracinement à l’école Saint-Joseph, dans le XVIe arrondissement de Paris. Uday Shankar est un révolutionnaire qui présente la danse indienne dans une théâtralité et des trames narratives inspirées de la chorégraphie occidentale, et sa troupe emporte un succès immense : pendant sept ans, elle va voyager en Europe et aux États-Unis à la rencontre des publics lettrés d’Occident qui écarquillent les yeux devant la splendeur et la sophistication d’une culture dont ils comprennent soudain qu’elle est au moins aussi vénérable que la leur.

Lors d’un passage en Inde, Uday obtient du maharadjah de Maihar qu’il laisse son maître de musique personnel, Allauddin Khan, rejoindre la troupe pour une tournée européenne. Chacun sait que Ravi est doué mais le virtuose lui dit tout net qu’il n’arrivera jamais à rien tant qu’il papillonnera entre musique, danse, poésie et toutes les tentations offertes dans une vie de grands hôtels en Occident. En revanche, s’il retourne en Inde et se conforme à la discipline de la transmission traditionnelle de maître à disciple, Baba Allauddin Khan pourrait lui enseigner la musique.

Le sort décidera. En 1938, les tensions politiques rendent aléatoire la carrière de la troupe d’Uday Shankar en Europe. Ravi est un jeune polyglotte au fait du meilleur de la culture occidentale du moment, beau comme un astre et promis à la vie dorée d’un danseur d’exception. Rupture pour rupture, il décide de rejoindre la gharana de Maihar et l’enseignement de Baba Allauddin Khan.

Cet homme est un vertige. Le gourou chante et joue en virtuose de presque tout l’instrumentarium indien – cordes, vents et percussions, une quarantaine d’instruments. Comme il est gaucher, il se contente de retourner le sitar, le sarod ou la vina de ses élèves pour en jouer, puis prend avec le même naturel son propre instrument dont les cordes sont montées à l’inverse… Ravi Shankar le comparera plus tard à Pablo Casals ou Andrea Segovia : Pour lui Baba Allauddin Khan incarne la volonté et la sensibilité, l’enracinement et la capacité rénovatrice, la puissance créatrice et le savoir encyclopédique… « Jusqu’aux derniers jours de sa carrière de musicien – il avait dépassé depuis longtemps les quatre-vingt-dix ans –, j’ai entendu Baba Allauddin Khan répéter qu’il commençait à peine à percevoir quelques lueurs de révélation. « Maintenant que je suis sur la rive de l’océan de notre musique, disait-il, et que je vois combien il est immense, j’aimerais savoir y entrer plus profondément. » Je pense de la même manière », nous disait Pandit Ravi Shankar en 2003.

Son maître de musique transforme du tout au tout le jeune homme. Il veillait tard après les spectacles dans des suites de palaces européens. Désormais, il se lève aux premiers rayons de l’aurore, dans une bourgade de montagne où il voit plus d’insectes, de lézards et de scorpions en une seule journée qu’en une vie entière en France. Il travaille la musique douze ou quatorze heures par jour et, le reste du temps, il se soumet à la règle des relations entre le maître et son disciple dans la haute tradition indienne, en vivant à l’imitation de son gourou : pas d’alcool ni de tabac, de drogue ou de sexe, afin de concentrer l’énergie. Il ne sera pas le seul élève fameux de Baba Allauddin Khan, qui forme aussi l’immense flûtiste Pannalal Ghosh ou ses propres enfants, le virtuose du sarod Ali Akbar Khan ou la dernière grande praticienne du surbahar, Annapurna Devi, qui sera la première épouse de Ravi Shankar. La gharana de Maihar sera une pépinière de grands musiciens et le creuset d’une Renaissance de la musique hindoustanie, au moment où l’Inde se prépare à l’indépendance.

Il reste sept ans et demi auprès de son maître. Quand il le quitte et part à Bombay en 1944, Ravi Shankar est déjà célébré par les amateurs de musique savante comme un instrumentiste d’exception. Mais il n’a pas oublié son siècle, il ne se rêve pas en incarnation d’une tradition multiséculaire et immuable.

« Il y a des musiciens un peu idiots – je suis désolé de le dire – qui proclament : « Ce que je joue a deux mille ans ». C’est n’importe quoi : il y a eu dans l’histoire de notre musique tant de changements – encore que je préfère le mot de développement… »

Au contraire, Ravi Shankar plonge dans les bouleversements de son temps, dans les défis et les espoirs de l’indépendance. Il compose des musiques de ballets pour l’Indian People’s Theatre Association, il donne une musique au poème patriotique Saare Jahan Se Achcha qui en fera une sorte d’hymne national officieux, il décide d’enregistrer des disques alors que l’on prétend depuis toujours que la musique hindoustanie ne peut jamais se réduire aux trois minutes d’une face de 78 tours… « Chez les maharadjas, les musiciens étaient une propriété, comme un éléphant ou une concubine. Ils avaient l’habitude de jouer pour cent connaisseurs assis dans une cour. Avec l’indépendance, ils ont dû venir en ville, jouer à la radio, faire des disques, se produire en public. Certains étaient très arrogants. Moi, je voulais que la musique atteigne les oreilles et l’esprit du plus grand nombre sans pour autant la moderniser. »

En 1949, avant d’avoir trente ans, Ravi Shankar devient directeur musical d’All India Radio. Il affirme également que l’Orchestre national de l’Inde, s’il atteint l’excellence dans le domaine de la musique classique occidentale, peut aussi se nourrir de la tradition. Il compose des œuvres pour sitar et orchestre symphonique, croisant le fer avec les traditionnalistes qui refusent pêle-mêle les rencontres, le jeu d’instruments indiens à l’unisson comme dans les pupitres de l’orchestre occidental ou l’usage de partitions écrites. Mais Nehru en personne l’encourage, y compris quand il invente une forme scénique mêlant musique, danse traditionnelle, chorégraphie occidentale, opéra et théâtre.

Il compte parmi la poignée de créateurs qui offrent l’Inde au monde. Quand Satyajit Ray se lance dans le chantier immense et magnifique de La Trilogie d’Apu, c’est tout naturellement à Ravi Shankar qu’il en demande la bande originale. De festival en festival, la planète des cinéphiles découvre à la fois la réalité du pays-continent et les splendeurs d’une musique à la fois ancienne et actuelle.

À partir de 1954, Ravi Shankar court le monde, d’auditorium en université, de concert en conférence. Il retrouve le théâtre des Champs-Élysées, joue au musée Guimet, à Gaveau et – déjà ! – à Pleyel. En coulisses, des musiciens classiques bardés de diplômes et de récompenses viennent timidement lui poser des questions. Alors que le dodécaphonisme et mille avant-gardes démontent la musique classique occidentale, le violoniste Yehudi Menuhin tente avec lui l’aventure de la rencontre des deux plus vénérables traditions savantes. Alors qu’il enregistre aux États-Unis, sa performance impressionne les Byrds, rockers qui travaillent dans le studio voisin. Ils parleront de Ravi Shankar à George Harrison des Beatles. Une autre aventure commence : après les concerts pour les clercs, il devient en quelques années une vraie star pop, dans ces années 60 qui se rêvent spirituelles et aventureuses. Il joue à Woodstock : « Trop de gens drogués avec des cheveux longs, qui dansaient n’importe comment et croyaient faire du yoga en se tordant les bras. J’essayais de faire saisir le sens de notre musique, son sens spirituel en même temps que ses aspects divertissants. Dans la foule, il y avait des gens vraiment méditatifs et j’y ai gagné un public que j’ai toujours gardé. »

Car, même s’il prend ses distances avec le mouvement hippie, il reste une référence majeure pour les publics occidentaux. Il enregistre des musiques de films aux États-Unis, se produit avec le flûtiste Jean-Pierre Rampal ou le violoncelliste Mstislav Rostropovich, enseigne à des centaines de jeunes gens qui, au sitar ou au saxophone, trouvent chez lui la voie d’une musique dont la liberté vient tout entière de la rigueur. Il mène autant de révolutions qu’il défend de traditions, il ne recule devant aucun risque tant qu’est respecté l’esprit – et la spiritualité – de la musique. Symbole, génie, gourou, maître ? Ravi Shankar n’accepte qu’à demi les compliments et les honneurs. À ces moments-là, il glisse toujours avec un petit sourire : « Dans la musique, je crois bien qu’on n’atteint jamais de sommet. »

Bertrand Dicale